近くに手織り教室がなく、独学は難しいというような方のために、

来年1月からの定期的な<<グループでのオンライン講習>>のお知らせです。

コロナ禍から少数の方々とオンライン講習をしてきました。

今回その経験を活かして新たに枠を広げて仕切り直します。

手織り経験や技術の良し悪しは問いませんが、

自分から行動できることを求めます。

他の方と比べたり、初歩的なこと、また何度も同じ質問は恥ずかしいなど、

気にかけずに参加できることが大事です。

講習

*第1、第3 木曜日 20:00 から 60〜90分

zoomを使います。

<<基本的に1対1の講習。他の方は聴講>>

私がお教えできることであれば、内容や織りレベル、経験問わず、

それぞれの方に合わせた内容。

初心者が上級の話を聞くのも、上級者が始めたばかりの基本の話を聞くのも、

どこかに役に立つことがあります。

内容例

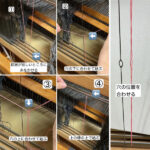

・織り機に上手に経糸をセットできない。

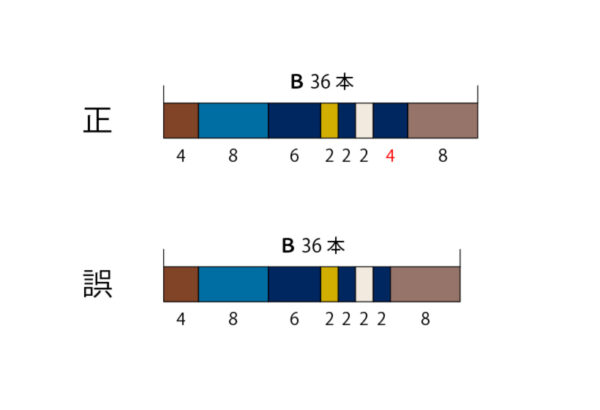

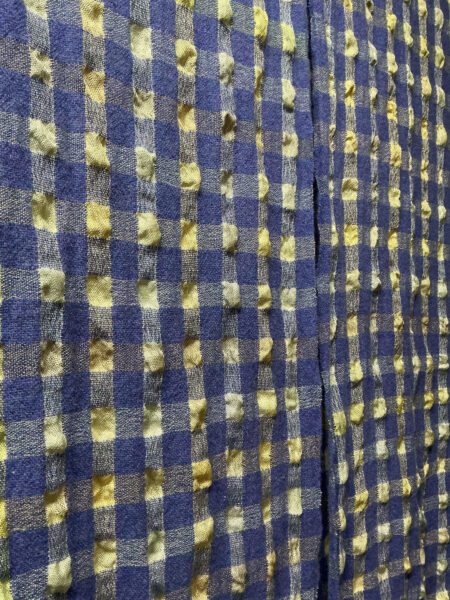

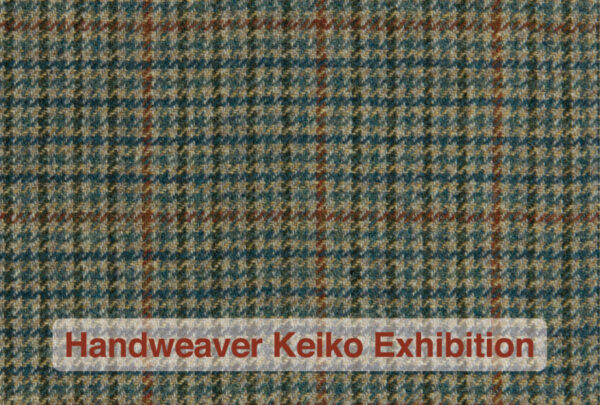

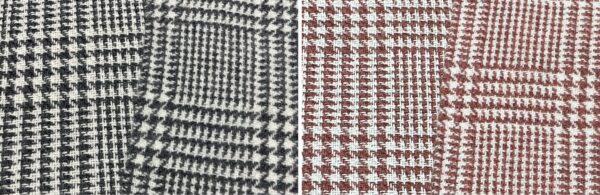

・好きな色を使ったチェックデザインと自分の欲しいサイズの物を織るための勉強。

・本で見た作品を織りたい。

・組織図が分からない。

・色の組み合わせについて。

・毛糸について、など。

参加に興味がある方は、手織工房タリフのお問い合わせからご連絡ください。

フルネームと年齢(〇〇代)もお忘れなく。

詳細をお知らせいたします。

最近のコメント▼