1点物が好きですか?

ずっと先だと思っていた展示会がもう今週末になりました。

半端になった服地や手紡ぎ糸を使った布をベストにしました。

私が織ったツイードの他、タータンの生地や手紡ぎ糸を編んだ物、手紡ぎ糸を使ったベストもあります。

テーラーの仕立ての2点を除き、私が縫いました。

自分の物を縫う程度の技術ですが、

その分少しお安くなります。

半端になった糸を集めて編んだ編み込みの帽子もいつの間にか5枚になっていました。

ベストはサイズも色々あるので、

ぜひ試着してみてください❣️

どれも1点物です‼️

織り

ウールと絹

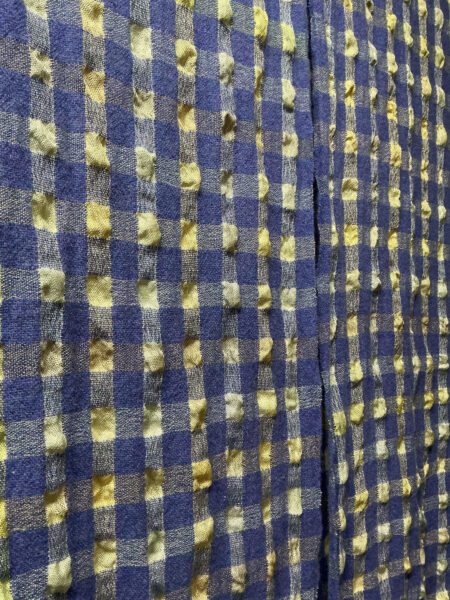

ウールと絹の市松マフラーを洗いました。

洗う前の写真を撮るのを忘れて、石鹸液の中へ。

良く縮むウールなので、絹のところシボが出るまで揉み洗いします。

パリッとした布がこんなになりました。

めだか荘訪問

1か月ほど前のお話しです。

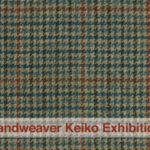

紳士服のレジェンドと言われる赤峰幸生氏に、手織りのツイードを見ていただきました。

めだか荘というのはお仕事されている住宅地にある1軒家。

長くツイードに“こだわって”織ってきましたが、紳士服地としてなかなか認めてもらえません。

着物地なら手織りと機械織りの違いを知る人は多いのに、

私の服地に対するこだわり「機械織りでは出せない風合い」は通じるのか????

伺う前にご著書「赤峰幸生の流儀」を読みました。

伝統的な紳士の装いにこだわりを貫く赤峰氏の流儀に、

伝統ある色の使い方や手間をかけて良質な装いの好みなど共感することが多くありました。

実際めだか荘には、伝統的な装いの数々や資料がたくさんありました。

これまで私が訪ねたテーラーと違うのは、赤峰氏ご自身が長く愛着されて来た装いの数々、

また現在購入可能なこだわりの布で作られたお勧めの装いが提案されていること。

説明してくださるお話しの中に、私がスコットランドで訪ねた会社や工場、また伝統的なチェックデザインなど、共有できることを多くお持ちで、とても嬉しい経験をさせていただきました。たくさんの資料の英国の書棚には、私のツイード織りの教科書である「Scottish Estate tweed」の本もありました。

持参して見ていただいたツイードは、目が詰まった良い服地と評価してくださいました。

ただ、伝統的なトータルコーディネートを大事にされる赤峰氏の流儀と、色を組み合わせてチェックを織る私のツイードは、全てが合う物では無いこともわかりました。

持参した服地

このことから、私の手織り服地の立ち位置は、主に「婦人用一点物」とはっきり見えてきました。

勿論ツイード用の糸を使って織った服地は紳士ジャケット向きの服地もありますが、

この頃は柔らかい物やモヘアを使った物、紳士向きではない大きなチェックの服地も織っています。

歳を重ねて以前ほど織れないジレンマはありますが、

少しずつ想いを布に織ることを続けたいとエネルギーをいただきました。

この経験をアウトプットするまで時間がかかりましたが、

めだか荘で与えられたことが多く、バラバラなジクソウパズルをはめる作業のように、

言葉にまとめる時間が必要でした。

今まで通り、私の限られたキャパシティをフルに使い

身の丈にあった自分らしい織りを目指したい、自分の想いを新たにしました。

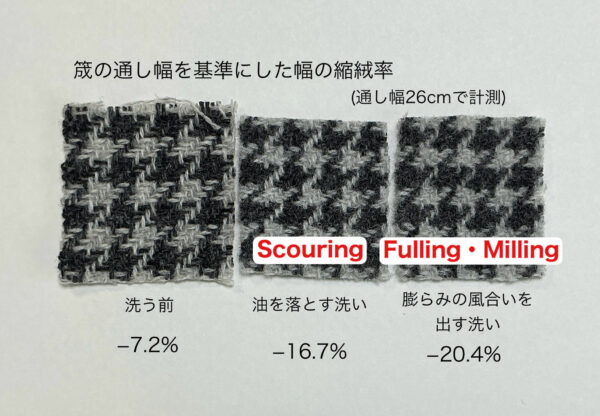

縮絨とは?

布の仕上げ工程で縮絨と言えるのは「羊毛の紡毛糸」の布だけ。

なぜって、縮絨とは「羊毛特有の変化する性質を引き出して、膨らみや風合いを引き出すこと」だから‼️

*Scouring (スコーリング) 精錬・洗い

糸に付いていた糊や油、汚れなどを取り除く。

*Fulling (フリング)またはMilling(ミリング) 縮絨

布をぬるま湯などで揉み洗いすることで、

羊毛特有の変化する性質を引き出して、

膨らみや風合いを引き出すこと。

*Felting(フェルティング)

Fulling より更に強く、長く揉み洗いすることで、羊毛繊維をフェルト化させること

これは5月にもお伝えしています。

羊毛でも「この変化」が得られない布の仕上げは

「縮絨とは言えない」と思いますが、いかがでしょう?

日本での羊毛文化は、羊が日本にやってきてから

日本の羊毛産業も200年の歴史と聞いています。

そんな理由から、今回英語を日本語に訳す道筋で説明してみました。

専門的な知識からではなく、実際に自分で試して見つけた内容ですから

全てが正しい表現ではないかもしれません。

羊毛の違い、糸の太さや撚り加減、加えて織り組織や密度によって

そして洗う時の条件によって、結果は全て異なります。

私もまだまだ研鑽中、だから楽しい❣️

次は、長く引きづがれた衣服文化の違いを整理してみましょう。

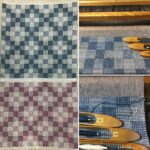

ツイードを織りあげました。

経糸をかけてから約3ヶ月

いつもなら、空き時間を見つけて早く織りたいと思うのに、

今回はいろいろあって、その気力が続かない💦

暑さに集中が続かない、、、

織りながらいろいろ思い巡らせるのが楽しむけど、

色々あってキャパシティを超えてしまって、考えたくない💦

でも最後はやっぱり楽しさを取り戻せて、次が織りたい❣️

手織りの服地の難しさは、緯糸の打ち込みを一定にすること。

4段〜8段毎に段数定規を当てて確認します。

大丈夫👌と思った途端にゆるくなったり、きつくなったり。

機械織りは設定通り少しずつ巻き取りながら打ち込むので必ず一定です。

だからチェックのサイズも必ず同じ。

でもゆっくり織り進める手織りは、高速の機械織りでは得られない風合いがあります。

油を洗い落として、縮絨するのは、ちょっと大変だけど

好みの風合いにできる楽しみも、、、

さて、いつ洗えるかなぁ〜

布端をきれいに織るコツ

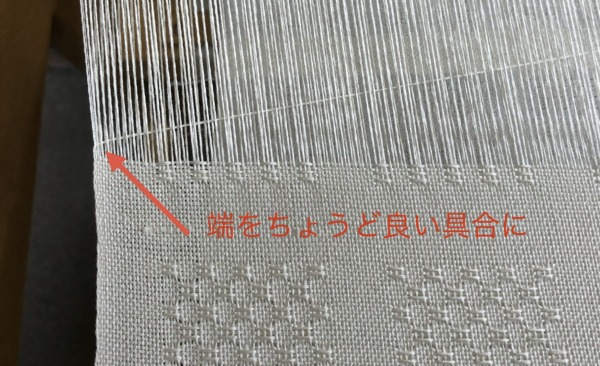

手織りで皆さんが気になることの一つが布端をきれいに織りたいということですね。

きれいにするためにどうしても緯糸を引っ張り気味になるために

チェックなのに経糸くっ付き縞模様になっていませんか?

2つ前の4月14日の投稿参照

では、どうしたらちょうど良い具合に緯糸を入れられるのか?

織り始めは幅が縮む要素が無いので、ほぼ筬の幅のままですが、

10cmも織ると両端はつぶれていないのに、少し幅が縮んできます。

それは緯糸が経糸の間をうねうね曲がるために出てくる縮みです。

端がつぶれずにきれいに織るために、

ちょうど良い緯糸の緩みが入れられれば良いのですが、

なかなか難しいのが現状ですね。

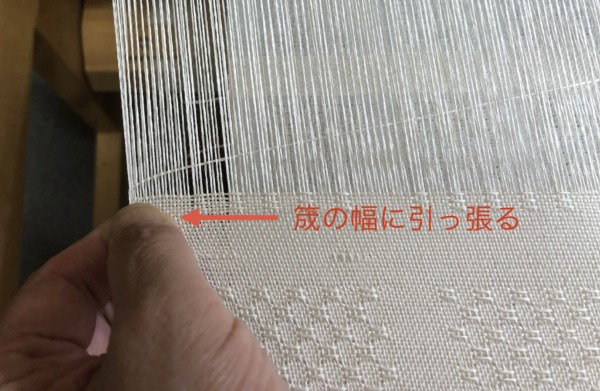

ちょっとしたテクニックを紹介しましょう。

これは綿糸、120cm幅のテーブルクロスです。

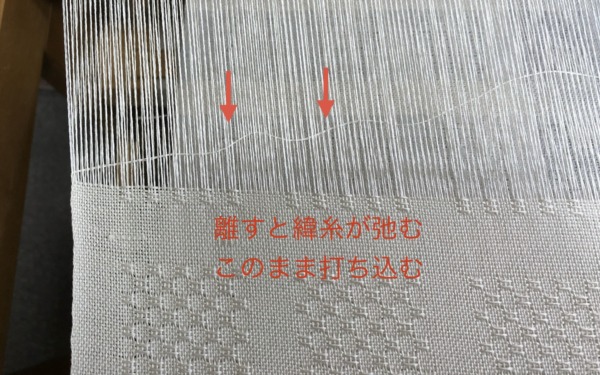

この弛んでいる長さが、緯糸の必要な長さですから、そのまま打ち込みます。

この弛んでいる長さが、緯糸の必要な長さですから、そのまま打ち込みます。 ちょっと手間がかかりますが、布端がきれいです。

ちょっと手間がかかりますが、布端がきれいです。

織り幅に引っ張って織る伸子という道具もありますが、

使わなくても適度な状態で織れるので、私は使っていません。

ちなみに緯糸が弛み過ぎていると、布に凸凹に出てしまいます。

糸、密度、織り幅など条件によって違うので、良く観察して工夫してみてください。

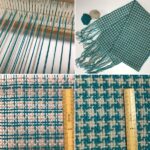

モヘアの服地

連休の前半は教室がお休み

進んでいなかった服地を織っています。

今回は経糸ラムウール太めの単糸

緯糸にウール単糸とモヘアの引き揃えです。

太めのモヘアなので管巻きにできず、H型杼が活躍しています。

織り縮み

この頃手織りをされている方々から「織り縮み」について

質問されることが度々ありました。

糸を布に織ると、機械織りでも、手織りの達人でも

必ず織り縮みはあります。

だって、ピンと張った経糸の間を緯糸が上、下、と通され、打ち込まれる。

糸はなりたい形状になる。

ということは緯糸がウネウネとなるわけで

織り幅の長さで足りる訳が無い‼️

なので、織る時 緯糸を斜めに入れると教えられる訳です。

これは最近1m幅で織った服地の巻き取りの端

最初は広かったのに、少し進むと幅が狭くなり、その幅が続いています。

左右同じです。

計測してみたら、織り機の上での縮みは通し幅からマイナス6%

では <適正な縮み> と <縮み過ぎ> の違いは❓

端の経糸の様子を見てください。

左は生徒さんがご自宅でおられた画像をお借りしました。

同じ2色4本ずつの経糸ですが、緯糸の長さが少し足りず、端が引っ張れて模様が潰れています。

最初から端がきれいに織れないので、どうしても引っ張り気味になる結果

手織りを始めたばかりの方に多く見られる現象です。

右は私が織っている織り機の上の写真。

織り機から外すともう少し縮み、洗うともっと縮みます。

タリフのラムウール双糸は4本/cm平織り、5本/cm綾織りともに最終的に約20%縮みます。

縮み率は、使う糸、太さ、織る組織、密度、経糸の張り具合、仕上げ、

更に織る人の手加減などで異なります。

大体の目安はありますが、一定ではありません。

なので、自分のデータを記録することが一番有効だと思います。

経糸の張り具合のことも質問されますが、

ウールは絹糸ほどは張りませんが、それでもかなりテンションをかけます。

織りやすい張り具合があるので、織って試してみてください。

経糸の張りに多少のバラつきがあってもしっかり張るとすくったりするミスが減ります。

私は手織りの細かいことについては誰かに習ったことはありません。

多くの基本的な考え方はDavid Gurneyが示してくれましたが

ほぼ全て自分流。異なる考えがあるかもしれません。

なので、この情報を元に自分で確かめてください。

Davidの口癖

織りに何が正しくて、何が間違いは無い❗️

自分が望んだ物が織れれば正解だし、

何か違えば、観察してどうしてかを考えましょう❣️

楽しむことが一番大事ですね〜

残り糸

使い残りの管巻きの糸が箱にいっぱいになり

しばらく前からこれで織る物を密かに考えていた。

今回は暗めの色

いつもは隣合わせの色が

きれいに見えるように色を選ぶけど

今回目指すは何となくブレンドし合う関係

それぞれの色を調和してくれる名脇役は大体3色

規則性が大好きなので、これにも緩〜い規則性が、、、

それが上手く効果を出してくれるだろうか?

ちらっと見た娘は「なんだか暗い」

自分でも緯糸を入れてみないとわからない😅

これが出来るのは糸屋ならではですね❣️❣️❣️

最近のコメント▼