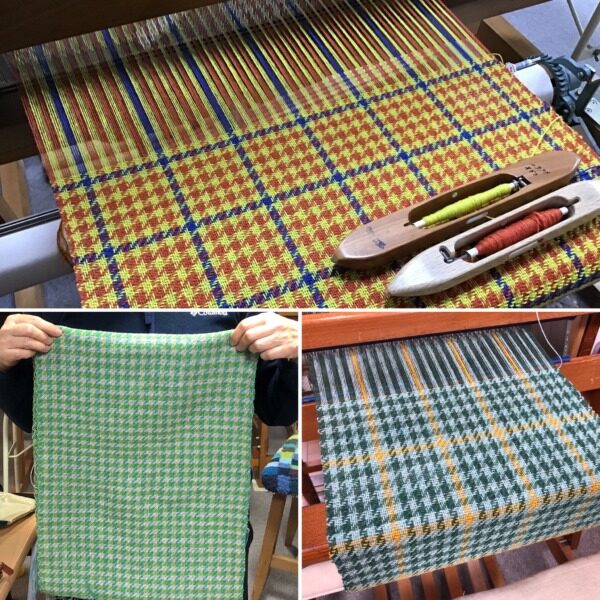

昨日に続き、生徒さん方の作品紹介です

左はMHさん 忙しいお仕事ですが日を空けて通われています

義理の息子さんからリクエストのタータンイメージのマフラー

こだわりの色もご本人が選んだ色で、、、

差し色の明るめの紺がとってもおとなしい色になってしまいました

右上は服地で腕を上げたSHさんのブランケット

経糸は同じなのに緯糸の色を変えると違う表情を見せてくれます

右下は3作目のFSさん

差し上げる方に合わせて単糸でグレンチェック

さすが糸紡ぎをたくさんされているので、糸の扱いが上手ですね

これはM I さん

4枚綜絖を始めてから織った数は多く無いのですが

前回使った織り機の続きで初めての8枚綜絖!

まずは本の通りの4枚綜絖2つの組み合わせのデザインに挑戦

始めは???という感じでしたが、織り始めたら解ってきました

色の組み合わせで雰囲気が変わりますね

私は生徒さんの残りの経糸で筬を通し直してマットを織りました

私は経糸が見えない織りは好きではなかったのですが

ピーターコリンウッドのラグ織りを知って、時々楽しめるようになりました

4年前にタリフの仲間と山形の佐藤繊維の工場見学に行った時に

山形緞通(絨毯)にも寄って、ショップで残糸を買って帰りました

いつか織りたいと思っていたので、ちょうど良い❣️

色の組み合わせは良かったけど、太さが微妙に異なって

結局こんな色の組み合わせになりました

これで「いつか織りたい‼︎」のリストから一つ減りました

まだ写真を撮り忘れた方々の素敵な作品がたくさんあります

いつも賑やかな教室です❣️

織り

手織り教室 生徒さんの作品

上は、千鳥格子の次、2作目を少し幅を広くして織り始めました

アパレルの仕事で良い服地を見てからツイードに興味を持ち

自分でも織ってみたいと飛び込んで来られた若いS氏

目標がはっきりしているので、講習も2作目から服地が織れるようになるための内容です

左下は、Yさんの織りあがったばかりの1作目

安定して打ち込みも整っています

少し手織り経験はありますが、これからオンライン講習で

4枚綜絖の織りを覚えたいというご希望です

右下は、70代のWさん

編み物、裁縫の後、どうしてもしたかった手織りを始めて1年余り

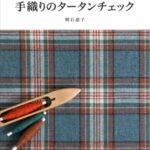

息子さんからタータンチェックのマントを頼まれたことから

タリフを見つけて下さいました

これまでの織りと少し違うので、1つずつ確かめながら進めています

2枚目の写真はベテランさん

上は染織の先生をしているTさん

何でも良く知っているのですが、ウールの服地を織りたいと来られています

このデザインは試し織りの中から選びました

左下は一番長く来られているKKさん

お友達から沢山もらった刺繍糸をテーブルマットに織りました

色はたくさんあるけど、1色の長さがないので、とっても手間がかかっています

糸を下さった方が喜ばれるでしょう!

右下は若い時に着物地を織られた経験があるSKさん

長めのベストが欲しいと、初めてウールの服地タイプに挑戦!

タリフでベストキットを作っているナチュラルカラーの糸を使っています

打ち込みが揃わずに苦労されましたが、

打ち込む様子をメガネをかけて良く見えるようにして努力!

きれいに織れるようになり腕を上げました‼︎

自分で洗い、しっかり縮絨して、アイロンもしっかりかけて

とても良い布になりました

これはもうすぐ90歳のAMさん

工房始めたをばかりの頃に、タリフの機かけを「とても良い」と

タリフの1冊目の冊子「千鳥格子格子のマフラーを織りましょう」を

作るきっかけをいただきました。

一度は止めると織り機も手放したけど、どうしても諦められない、、、

久しぶりに工房に来られました

他の人のおしゃべりも耳に入らないくらい集中されていました

少しずつ楽しんでいただければ嬉しいです

ヤノフ織りでお茶帽子

教室の合間に織っていたヤノフ織りが終わりました

使ったのはラムウール双糸、5/cmの密度です

試しに作ったのを教室の皆さんに「欲しい〜」と言われ

自分でも気に入って、楽しく織りました

表と裏の2枚で1つです

さて誰のところへ行くでしょう❣️

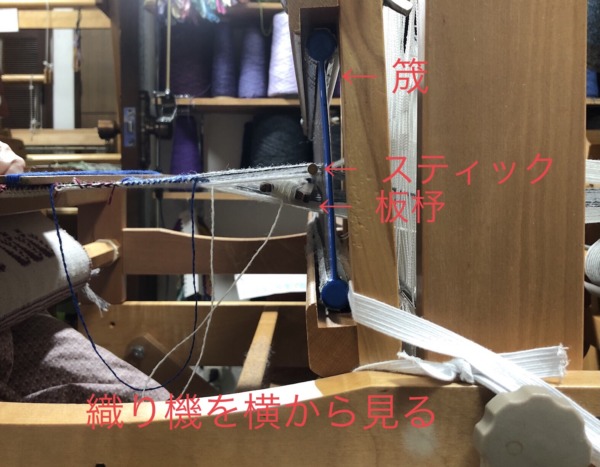

卓上機でヤノフ織り

先日のお問い合わせ

「アッシュフォード卓上機でヤノフ織りをしているけど、

柄が本の物より縦長になってしまう。

打ち込みのコツはありますか?」

ちょうど私も織っているので、ヒントになるでしょうか???

使っているのはタリフの双糸

筬密度は12/インチ(約4.8/cm)に2本ずつ

幅が狭い物は5/cmでもきれいに織れるのですが

幅が広くなると打ち込みが入り難いですね

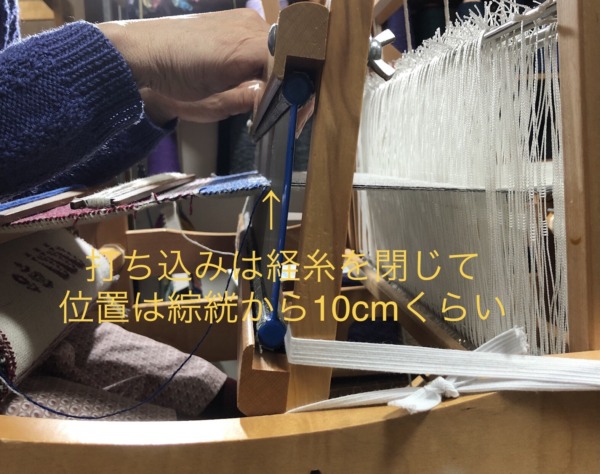

タリフでは、筬枠の向きを変えて使っています

綜絖のすぐ近くに筬を持ってくることで、経糸の開きを大きく使うことができますし

柔らかく織るような時には打ち込み具合が良く見えるので、打ち込みも安定します

(織り機をたたむ時は入れ替えます)

重い織り機なら簡単に打ち込める密度でも、

この卓上機は本体が軽いので

ヤノフ織りのように経糸の密度が高いと難しい!

あくまで私のやり方ですから、参考にして自分のやりやすい方法を見つけてください❣️

織る位置は綜絖から10cmくらい

狭くなったらこまめに巻き取ります

経糸の張り具合も強め!

経糸の開きは小さくなりますが、板杼が充分通ります

そして、スティックを抜いた後は力づくで打ち込む❣️

経糸を閉じてもう一度!

織り機が動かないように体で押さえます

このところヤノフ織りでお茶帽子用の布を織っています

以前織った布で自宅用を作って、毎朝いいなぁ〜と見ているので

色々織ってみたくなって、、、、

ヤノフの頭になっている間にもう少し織りたい

写真は後ほど

母娘並んで織りました

コロナ感染拡大で2月は教室をお休みにしました

その間に、先延ばしにしていたことをいろいろと進めています

その一つが服地

私の織り機が空いたので、娘が経糸をかけ

初めて母娘で並んで織り機に向かいました

私はモヘアとラムウール引き揃えの服地

娘は随分前から原毛を染めて紡いで準備していたホームスパン

時々清野工房にお邪魔して教えていただきました

私が織るものとは一味違う服地になるでしょう❣️

私は織り終えて次の経糸を作りました

教室用のブランケットです

115cm幅、12m (6枚分)

ブランケット用の太めの糸を全部出して、デザインを考えました

今回は幅いっぱいに赤→黄→緑→青→紫→ピンクのグラデーション

4束に分けました

一つずつ織ってもきれいですね

経糸を作る時の条件は

*明るい色と暗い色は使わない

*隣にはきれいに見える色を使う

*1色を続けて4本以上にしない

規則性が大好きな私には、思いつくまま、、、は楽しめないのですが

このみんなで織るブランケットの経糸は、だいぶ慣れました

緯糸に明るい色か暗い色を使うと

同じ経糸でも違う雰囲気のブランケットになります

明日織り機にかけます!

コロナ感染者はまだまだ減りませんが

教室の方々の3回目ワクチン接種が進んできたので

3月5日から教室を再開します

久しぶりに皆さんにお会いできるので、とっても楽しみです❣️

世界中で難しい問題が次々に起こって心が痛みます

服地の洗い

教室がお休みに入る前にHさんが服地を織り終えられました

忙しいお仕事の都合をつけて通われています

モヘアとラムウールの2本合わせて織る軽い服地

打ち込みが難しい杉綾ですが、とても気をつけ織られました

この頃は、工房で服地を洗っています

工房の台所の流しにお湯を張って、ジャブジャブ

糸に付いている油を落として、糸を膨らませて毛を出させて絡ませて布に変化させます

間で脱水しながら洗剤で2度洗い、濯ぎは洗濯機で様子を見ながら2回

洗濯機では布端が伸びてしまわないように、時々止めて布を動かします

最後の脱水の後、布を平なところへ広げて整えて棒に巻きます

真ん中を少し引っ張り、両脇が伸びないように気をつけて、、、

しばらく置いて広げて干しました

この後プレスのために工場へ送りました

仕上がりが楽しみ❣️

Hさんのお嬢さんのマントになる予定です

教室がお休みの間に糸の比較を試しています

同じ羊毛から紡ぎ方を変えると違う性質を持った糸ができるはず。。。

でも紡ぎ技量不足ではっきりした違いができず

羊毛が持つ性質の方が強く出ています

そう、毛は嘘つかないですね

また違う課題も見えてきました

手織り教室

1月後半からコロナ感染者急増に不安な日々ですね

手織り工房タリフは比較的広く、暖房しながら換気もしているし

1日の人数制限や昼食時に離れるなどの注意をして教室を続けてきましたが

あまりの感染者数に、2月前半をお休みにすることを決めました

皆さんの楽しい声が聞けないのは寂しいですが、しばらく我慢です

医療現場の大変さも聴こえてきました

協力できるとすれば、自分が感染しないこと、させないこと

小さな楽しい❣️を見つけて他の人と共有すること

ブログやインスタでの発信を努力しますね❗️

さて、生徒さん方の作品を紹介します

細い糸と遠くからは無地に見える布が好きなMさん

ラムウール単糸でベスト分を丁寧に織られました

経糸と緯糸のの色が違う布は、打ち込みがゆるいと経糸の色が多く出るし

打ち込みをきつくすると緯糸の色が多く出て、チェックより打ち込みに注意が必要です

Mさんはとても気をつけて良い布が織り上がりました!

双糸でベスト用の生地を織られたのは I さん

服地で大きなチェックなので、段数定規を手放さず丁寧に織られました

好きな色で織っているとテンションあがりますね

コロナのお休みで1年かかってしまったヤノフ織りのテーブルマットを仕上げて

カシミアで7色を使ってチェックを織り上げたKさん 次は刺繍をされていたお友だちから刺繍糸をもらったので、とテーブルマットを織ってお返しをしたいとのこと

次は刺繍をされていたお友だちから刺繍糸をもらったので、とテーブルマットを織ってお返しをしたいとのこと

たくさんあるのですが、刺繍のために60cmくらいに切ってある物が多く

左右交互に輪になるように考えてみました

機から外して、両脇をミシンで縫ってから短く切る予定です

2枚目は自分用?なら端を織り込みながらやってみると始めました

刺繍糸は同じ色が少ないので、次々に色を変え

綾織りを間に入れたりオリジナルの柄が次々と織り出されます

私は愛子さんの手紡ぎ糸で続きを織っています

グレンチェックのマント❣️

昨年織ったモヘア入りの布がステキなマントになりました

織っている時はターコイズがきれいすぎるかな?と思いましたが

洗って仕上がったら、グレーが全体をまとめて

とても落ち着いたグレンチェックになりました

教室に通われている I さんがマントに仕立ててくださいました

シーチングで仮縫いの後、年末には出来上がっていたのですが

私の風邪でお休みになってしまったので、今日お届けでした

背が高く、丈も長めのご希望だったので、布もギリギリ

でもとてもきれいなドレープが出ていて、カッコイイ❣️

街で歩いたら、目を引くでしょうね

羽織ってみると、とっても軽いです

いつものように、工房にいらした方々が次々に試着させてもらい

楽しませていただきました

ありがとうございます❣️

新年初日から楽しい笑い声がいっぱいの教室でした

1年の終わりに

今年も実現できなかったことがたくさんあります

お宝交換の場として楽しくなってきたタリフマーケット

糸屋を始めて年1回の外へ出かけるスピニングパーティー

講習会の企画案は色々あるのに

人との交流を抑えるためにいつも

半分アクセルに半ブレーキ状態、、、

不完全燃焼のような、休み癖がついてしまったか、

なんだかモヤモヤ、、、

こんな時に、知らずに手が出るのは超面倒くさい作業のようです

こんがらがった糸を解くとか、

面倒な織り間違いの直しとか、

思うようにできずにしまい込んであった編みかけとか、

今回もやっぱり❣️

友人のお母さま、愛子さんが遺した手紡ぎ糸です

清野工房に通われて服地も織られたので、多分その残り糸でしょう

色と太さは似ているけど、よく見ると撚りが強め糸とそうでもない糸

カセはきれいだけど、虫に喰われて切れている

めちゃくちゃ手間がかかるのを承知で手をつけました

経糸は紡績糸の単糸、緯糸より少し細いので経糸密度は少し下げ

緯糸を混ぜるためにシャトルは4つ

通し方を変えて緯糸は6段のリピート

奇数が良いのは分かるけど、私の思考回路では対応できない

加えてそもそもの糸が混ざっていることを考えると、まぁいいか、、、

糸を使い切って85cm幅 5m余り

<<この模様「色々な綾織り」の表紙にあります>>

<<どれだか分かりますか?>>

で、、、

この作業で少しはスッキリした?

まぁまぁでしょうか

コロナで心の隅っこにある重い物はすぐには無くなりませんね

皆さんも同じだと思います

どうぞ皆さまお大切に❣️

良いお年をお迎えください

縮絨はフェルト化ではない!

時々思いがけない方との思いがけない会話から

探していたお宝がいきなり出てきたような発見があります

些細なことだけど、なんだか嬉しい❣️

そして次につながる大事なキーワード

先日リジッドでは細い糸は織り難いと書きました

でも2つ目のへドルを使うと、倍の密度で織ることができることに気がつきました

例えば4/cmのへドルを2枚で8/cmの密度になる

タリフのラムウール単糸は無理だけど、細い綿糸など可能かもしれない!

もしも試した方がいらっしゃったら、感想を聞かせて下さい‼️

もう一つは縮絨のこと

縮絨はフェルト化することでは無い‼️‼️

ホームスパンで織っている先生が教えて下さいました

知らなかった

糸は織る工程のために撚りをかけられて、羊毛は閉じこめられているような物

もちろん布の役割を果たすために強い撚りをかける時もある

それを布に織ってから、洗いで糸を膨らませて毛を立たせる

これが縮絨

けれど、フェルト化は開いたキュティクルを絡ませて動かなくする

似た変化だから分かり難いけど理屈は納得!

何度も何度もやってみたら「ここ‼︎」というところが見えてくるのだろうか⁇

ホームスパンはしないけど、工業用の糸で再現してみたい

そしたら、もっと完成度が高い服地になるだろう〜

最近のコメント▼