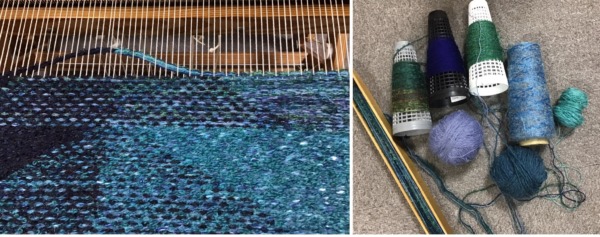

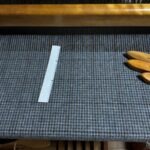

残った手編み用の毛糸を使ってマットを織り始めたK I さん

明るい方が1玉分だったために、1リピート終わったところで無くなってしまいました

足りない分を、私の母が残した半端毛糸の箱から宝探し!

一度編んで解いたよれよれの糸や、よく捨てられなかったなぁと

思うようなものもありますが、役に立ちます !

手持ちのループヤーンも加えて似た色合いになりました

織りは、ピーターコリンウッドの2色の折り返しの位置を移動するもの

三角が2つ目に入って「分かってきたから楽しい!! 」と

早く織れるようになりました

最近「タリフさんはチェックの織りだけ教えていると思っていたけど

色々な織りを教えてもらって、とっても柔軟な講習で、嬉しい!」

と言っていただきました

私が1番大事にしているのは、皆さんが楽しむために教室に通われているという事

何を楽しい!と感じるかは、皆さん違います

織りを理解する道筋も違います

色の組み合わせをあれこれ考えて選ぶのが楽しい方

Aブロックはこれ、Bブロックは、これ、これを何回繰り返して、、、

という理屈が分かって、嬉しそうな顔をされる方

自分で計算して答えを見つけていくのが楽しい方

ちょっと分からない、、、と私に完成デザインを示して欲しいという方

理解した通りに進めるのが、楽しい方

手間を惜しまず、きれいな作品に織りたい方

細かいところは手が回らずも、早く織りたい方

などなど、、、

どれも有り!ですね

楽しむ!は ブレずに、方法はいろいろ変わります

そんな工房はいつも楽しそうな方々に私も楽しい❗️をいただいています❣️

織り

4ヶ月咲きました

6月下旬に胡蝶蘭が咲いたとお知らせしてから、4ヶ月ほど

1番に咲いた花が終わりました

兄が昨年10月末に贈ってくれた胡蝶蘭の2番花です

他の花はきれいなので、まだまだ楽しめそう😃

花芽を付けなかった株は、新しい葉を伸ばしています

株がしっかりしたら花芽が付くでしょうか??

タリフの糸で模様の編み込みにすっかりハマっているKKさんが、新しい作品を見せてくれました

お弁当用のセットです❣️

タリフの帽子キットを編まれたのがキッカケで、次々と新しい柄に挑戦しています

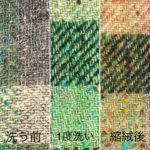

手紡ぎ糸のブランケット2枚織れました

しばらく前から少しずつ織っていたブランケットが織り上がりました

この糸を作った愛子さんはどんな物が織りたかったのでしょう?

今回は、混ぜて織っても大丈夫そうな4色と白を組み合わせて

ざっと足りるサイズと色の配分を計算してました

同じ経糸に、緯糸で変化をつけて、2枚違うチェックになりました

洗ったらどうなるか楽しみです

房撚りがたくさんあるので、仕上がりを見るのはちょっと先になりそうですが、、、

今回は経糸が何本か撚りが甘いところで抜けてしまうことが何回かありました

ひょっとしたら、緯糸用のするつもりだった糸を経糸に使ったのが原因かもしれません

でも、そんな糸を直しながら、考えてたことは

「手で紡いだ糸が機械で紡績された糸と違うのは当たり前」

紡いだ糸で織る時は、経糸が切れるようなことはあって当然!

その分味わい深い糸だし、織りあがった物も違う!

経糸が切れたら、直せば良いだけのことですね

直しの作業、私は嫌いじゃないなぁ〜

手紡ぎ糸を織るお手伝い< 続き>

お手伝いのための具体的なお知らせです

手紡ぎの糸といっても、ホームスパンの服地に適した紡ぎや

手編みに良い紡ぎなど、奥がとても深い世界ですね

でも 羊毛に撚りをかけて糸にするのが楽しくて

あまり考えずに、糸を作る方も多いのではないでしょうか?

私も始めた頃は、解らないままたくさん糸を作りました

まだたくさんどこかに眠っているはず。。。

解っていても技術が付いてこない、、、ということもあるでしょう

そんな糸も、それなりではありますが、織ることができます

しまいこんである糸を引っ張りだしてみませんか?

お手伝いできるのは

S 撚り の双糸 又はSに撚り合せた糸

糸の太さ、毛質、撚り具合 によって織れる物が違うので

デザインなどご希望に沿って決めさせていただきます

経糸のセットは任せていただき、ご自分で織っていただきます

初めての方でも織れるように考えます!

費用

経糸のセット 60cm幅 10000円〜

大きな織り機が空いていれば、1m幅ブランケットも可

織る費用 5500円/日 × かかった日数

また、工房に来て織ることができない方もご相談下さい

新型コロナウィルス感染によって、大きく変わった私たちの日々の暮らし

行動が制限される中で、気が付かないうちに気持ちが萎縮気味のようです

少しでもそんな方々の支援につながる何かができないかと、考え続けています

私もその中の1人、、、、

他の人をサポートすることで、また自分も支えらると気がつきました

できることで、小さな一歩を始めましょう

9月から始めている、送料サービスやワンポイントレッスンも同じ考えです

小さな一歩、待ってます〜

写真の糸は、コリデールをニット用に紡いだ糸

毛質と色が気にって買いましたが、

“それなりの紡ぎ”で織ったら、とてもフェルト化してしまい

baru先生のアドヴァイスで梳毛糸のニット用に紡ぎしました

いつ編めるかなぁ〜

手紡ぎ糸を織るお手伝い

毎月 第2水曜日のbaru先生の紡ぎと編みのレッスンをしていますが

最初の頃から通って熱心に紡いでいる I さんから受けたリクエストが

1年半以上経って、やっと実現しました

タリフに来られる前から 綿 を紡いでいた I さんは

少量を紡いだ糸など大事に溜めていました

それを織って布にしたい、、、という相談を受けていました

手織り経験が無いけれど、どうしたら実現できるのかを模索していました

糸の太さなど同じではないため、経糸のセットが一番の問題でしたが

それはは私に任せていただき、先日織り始められました

織ったことはなくても糸の扱いは慣れていて、上手に織れています

補助糸(導き糸)をセットして、結ぶ時に糸が混ざるようにして

なるべく均一な経糸になるようにしました

思ったより絡まずに巻き取りが出来ました

次は、友人のお母さまの遺品から見つけた手紡ぎの糸

どんな思いで紡がれたのか、お聞きしてみたいですね

紡ぐのが楽しくて糸がたくさんあるけど

布にできない方のお手伝いをいたします

興味がある方は、個別にお問い合わせ下さい

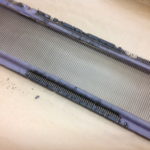

服地の経糸の巻き取り

今日から7月、今年も後半に入りました

今後コロナ感染がどうなっていき、私たちの暮らしがどうなっていくのか

不安に思わなくはないですが、そんな時こそ、

目の前の小さなことを大切にしながら過ごしたいと願います

今日は先日2着分の経糸を準備したSTさん1人

854本、11mの経糸の巻き取りをしました

いつもは私も一緒に作業するのですが、STさんは着物も織るベテランさん

「一人でできます〜」と言ってくれたので

私はやりかけのことを続けさせていただきました

私も、自分の経糸巻き取りは1人でするのが好きです

「こんなにのんびり巻き取りをするのが楽しい〜」と彼女の感想

一つ一つ丁寧な作業が、良い服地の出来上がりにつながっていますね

右下の写真は、自然に広がってしまう巻き取り幅を止めるために、太めの紐を巻いてみました

男巻きの端からはみ出でる事なくきれいに巻けました

生徒さん方の作品

教室では、外出自粛中にもご案内した

ウールと絹の市松模様が続いています 紫の単糸と絹の組み合わせは

紫の単糸と絹の組み合わせは

以前、赤の絹糸を使って織ったMMさん

堰を切ったように集中して織られて、きれいに織れています

ご自宅でも織られていて、最近随分と腕を上げています

右は織り機から外したところ

これはウールが膨らんでいますが、縮絨すると逆になります

紺色はTTさん 使った絹糸が白に近くパキッとしたチェックになりました

整経時と巻き取りの時のちょっとした手違いが重なった部分があり

経糸を通すところで予想外の手間がかかってしまいました

前のブログでお知らせしたプロジェクト2の絹糸がまだ2セット分残っています

チャレンジしてみたい方、ぜひご連絡下さい!

右下は、3作目に挑戦のMMさんの経糸

今度の絹糸はどこかから流れてきた黒とグレーの杢糸

撚り合わせてはありますが、ほとんど生糸に近い伸び縮みがほとんど無い絹糸です

整経台から外した途端に絹糸がたるみバラバラになりたい…

それをだましだまし巻き取ります

気を使いますが出来上がりは繊細なシボがステキです

奥の大きな織り機ではKKさんがお父さまのブランケットを織っています

細いモヘアとラムウールの単糸の引き揃えです

幅が広いので丁寧にゆっくり織り進めています

「服地」手織りと機械織りの違い 2

社会全体が少しずつ活動を広げていますね。

タリフでも、裁縫室を片付けて、手織り教室へ戻す準備をしています。

この思いがけないお休みに、久しぶりに自分で織った布を縫うことを楽しみました。

その感触から離れてしまう前に、もう少し機械織りの布との違いを考えてみたいと思います。

布の風合いは、大きく分けて3つの要素の組み合わせで決まると思います。

1. 基本となる糸 素材の持つ性質と糸の形状

張りがある羊毛は、腰がある糸になりますが、ラムウールのように柔らかい羊毛は細くて柔らかくしなやかな糸になります。紡毛糸や梳毛糸また繊維の持つ性質、その糸の持つ性質を織りなどの加工で大きく変えることはできません。

2. 織る時の密度(英語で言うsett)

毛質が硬めの糸でも密度(経糸の密度と緯糸の打ち込み)を下げて織ると、柔らかな布になり、密度を上げるとしっかり腰がある布になります。 しかしながら、私がツイードの手織りを習った1980年代、工場では生産コストを抑え、量産のため、密度を下げた布が多く織られていました。その時代に、衣服の丈夫さより軽くする方向へ変化していたのも影響しているかもしれません。私の織りの先生Davidが「折角の良い糸なのに隙間だらけの布が多い」と話していたのを思い出します。

3. 布の仕上げ加工

織った布は洗いとプレスで表情を変えます。粗く織られた布でも、仕上げの仕方で当面パリっとさせることができますが、元々布が持っている腰では無いので、やがて形崩れしてきたりします。その点、しっかりした密度で織ってあれば、長く着ていても変わりません。

そんなあれこれを考え合わせて、適度な密度で織られ良い仕上げをされている服地が良いということに行き着きます。前にも書きましたが、タリフで販売している“チェビオット”の糸は、ツイード用に作られた糸で、密度10/cmが手織りで打ち込める良い風合いです。私が織ったこの布を本場のプロが「良い布だ」と褒めてくれました。 この頃生地屋さんで、以前のような良い服地を見ることがほとんどなくなりました。布に腰が無いので、全面接着芯を貼って仕立てることが多いのでしょうか???

これらのことは、私が本格的な勉強をした訳ではなく、長年あちこちで聞いて、見て、触って確かめた事ばかりで、専門家の意見は多少違うかもしれませんね。

今回私がベストを縫ったのは、ラムウール双糸、又はそれに近い糸で織った布で、服地用に仕上げていない物もあったので、少し解れ易くていじり過ぎない注意が必要でした。それでも、縫う時の若干のズレや伸びも全てきれいに飲み込んで整うのは、手織りの布ならではだと思います。

マフラーはもう沢山織ったからもういい‼︎ という方、少し織る量を増やしてボレロ風のベストでも縫ってみませんか?

ラムウール双糸 密度6/cm 柄合わせ無し 仕上げ後の幅40cm 長さ2.5m あれば出来ます

詳細はメールや電話でお問い合わせ下さい

「服地 」手織りと機械織りの違い

先日のベストの仕立ての記事の最後に

既製の布は縫い易いと書きました

それは、私の手織りの布が縫い難いということではありません

では、何が違うのでしょう?

わざわざ機械で織る糸を手織りにする意味は何でしょう?

機械で織るメリットは何と言っても、織るスピードと、均一な布ということでしょう

1700年後半に飛躍的に発達した工業化(産業革命)で生産効率は上がりました

そして紡績と機械織りはより生産性の高い機械が発明されきました

1900年代に活躍した、1分間に100段織っていた織機

それが400段織れるスピードの織機ができれば同じ長さの布が短い時間で降り上がります

でも、1分間に400段ということはそれだけの回数経糸が上下に開く、、、

絡まないようにするには、経糸のテンションを上げないと対応できません

そのため、経糸は撚りと張りが強く、横糸が緩やかになり

布になった時の経糸と緯糸の状態が異なります

その分、手織りはゆっくりですから経糸をそこまで引っ張る必要もありませんし

緯糸もゆったりと織り込まれていきますから、言わば「両曲がり」

マットのように経糸が見えない様に緯糸を入れて行くのが「 緯 曲がり」

リップス織りの様に経糸しか見えないのは「経 曲がり」

両曲がりの服地は身体に馴染む洋服に最適だと思います

タリフで販売している糸の中で「チェビオット」というのが

機械で織るためのツイードの糸です

腰がある羊毛を使い、撚りがしっかりかかっているので

切れ難く扱い易く、しっかり洗いとプレスの仕上げでとても良い布になります

仕上げに関しては、工業用の糸ということで、専門の工場にお願いしすると

手作り感が残る服地では無く、テーラーに並べても引けを取らない布になります

それでも、機械で織った服地と手織りの服地の違いが解る人は多くはないようです

神戸のテーラーが、それを知って手縫いで仕立てて下さいました

「手縫いは違う!」と何度も聞いていましたが見せて頂いて、初めて違いを知りました

手織りの服地のミシン仕立てでも充分素晴らしいのですが

その柔らかな仕上がりが、もっと素晴らしい!

お家仕事の作品紹介

前にも、お家で織っている生徒さんの作品を紹介しました

次の作品の写真が届きました

左はMMさん 織りあがったばかりの写真です

久しぶりにチェックを丁寧に織るのが楽しかったと添えられていました

2枚綜絖の平織りが4枚綜絖の綾織りになると

それまで気にする必要が無かった織りから、

最低限の決まりを守らないときれいに織れません

その規則性を確かめながら織るのを

難しいと思うか、楽しいと思うのか…

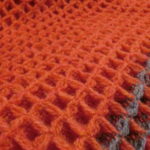

人によって違うでしょう〜 右は、TWさんのコリンウッドのラグ織りをバックに仕立てた作品

右は、TWさんのコリンウッドのラグ織りをバックに仕立てた作品

厚地で縫うのが大変だったそうです

TWさんは教室に通われている時にも、いくつかこの技法でマットを織られました

時間と根気が要る織りですね

私のいつか織りたい物のリストに入っています!

最近のコメント▼