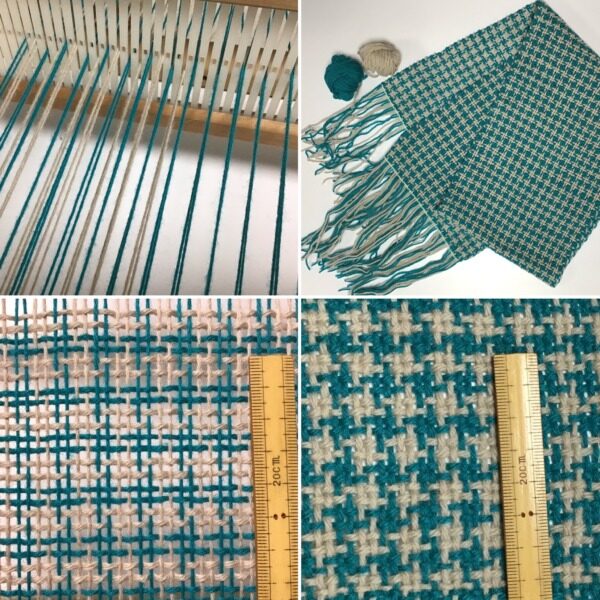

新版本の準備を進める中で、タリフのスチュアートの単糸バージョンを織りました

撮影のためなので、短いのですが、一つの検証を試みました

機械織りは、1段織る度に筬が自動で動き

同時に決められた長さを巻き取るので打ち込みは一定です

でも手織りは全て手の加減なので、同じサイズに織るのは簡単ではありません

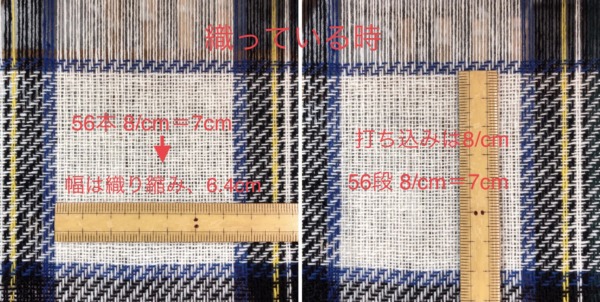

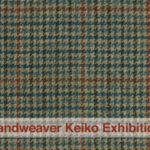

今回織ったのはラムウール単糸の8本/cm綾織りです

織る時の打ち込みは8段/cm

でも織っている時から、幅は織り縮みがあり

同じ段数をきっちり織っても、縦横が同じではありません

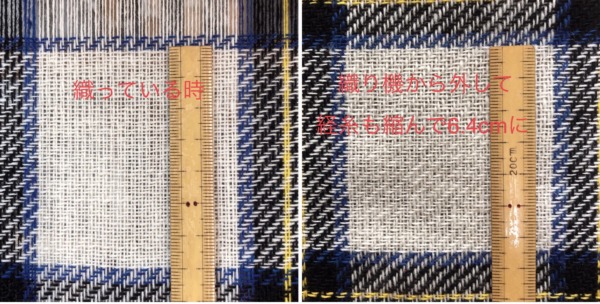

それでも、織り機から外すと、経糸のテンションが無くなるので

結果、織っている時の幅と同じサイズまで縮みました

洗ってた後、全体的に縮みほぼ正方形になりました

タータンは「四角が正方形」が基本ですから、気持ちが良いですね

でも、同じ糸でも織る密度が高いと、機から外しても同じサイズまで縮む訳ではありませんから

服地タイプは若干縦長のチェックになっています

服地は経糸密度が緯糸密度より少し高い方が布の機能性が良いので

これでちょうど良いかなと思っています

ちなみに打ち込みを揃えて織るコツは、4段ごとに物差しを当てて確かめること

かなり慣れている私でも、きっちり織りたい時は必ず確かめます

私のこだわりでしょうか?

チェックの見栄えが違いますので、面倒でもお試しください!

今回初めて単糸でスチュアート柄を織りましたが

有無を言わさずタータンの世界に引き込まれてる感じでした

さすが、タータンの代表です❣️

織り

オーバーショットの糸セット

ウールの季節が過ぎても、タリフのオリジナル冊子のご注文が細く長く続いています

皆さま、楽しんでいただけているでしょうか?

オーバーショットは

他の織りと同じように、糸の種類、太さ、色の組み合せで

多種多様な模様を織れるのが魅力ですね

冊子の中に「初めてオーバーショットを織る人のために」というページがあります

同じ経糸で、緯糸の色、太さを変えて体験できる糸セットを販売しています

経糸は双糸

緯糸の模様の糸は太い糸、双糸と色も様々

緯糸の平織りに双糸や単糸、色を変えて違い雰囲気にしたり

模様糸をグラデーションにしたり、織り方を変えて違う模様にしたり、と

考えられることを、あれこれ盛り込みました

用意しているのは5種類のセット

同じような色が重ならないように組み合わせています

在庫がなくなり、昨日から糸を巻いて15セット作りました

糸についている油で袋が汚れてしまうので、とりあえず他の袋で保管

ご注文をいただいた時に、きれいな袋に入れてお送りします

ぜひ一度お試しください

また、冊子をご覧になって解らないところがあったら、お問合せください

(講習範囲の場合はご相談させていただきます)

手編み用毛糸で織る

手織りをされる中には、手元にある手編み用毛糸を使いたいという方がいらっしゃるでしょう

手編み用毛糸は、手編みにしたセーターなどの風合いが良く、着心地、また形崩れがしないなど、理にかなった糸として作られています

その糸で織って、玉に巻かれた時のようなふんわり柔らかい手触りの布にならなくてがっかりしたことはありませんか?

私も初めて織ったマフラーがそうでした

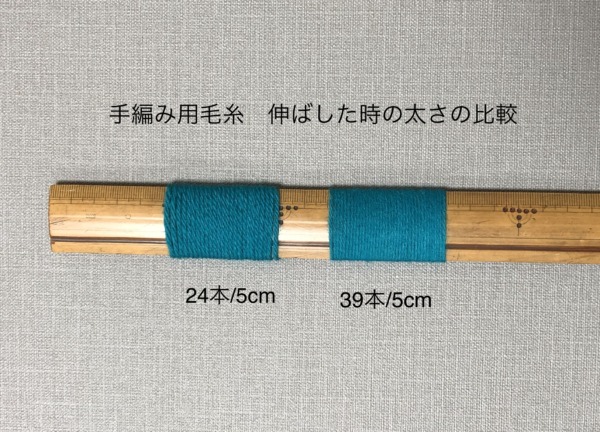

手編みの毛糸が引っ張ると14%くらい伸びるのは以前確かめました

ふと思いついて、物差しに巻きつけて、太さを比べてみました

大雑把なところで、引っ張ると太さが半分より少し太いくらいになります

織る時は引っ張った状態なので

織り機から外して糸が元に戻る時を想像して織り密度を決めて下さい

織っている時はガーゼのようにスカスカですが

手触りの良い風合いに仕上がります👍

お試しあれ❣️

タータンの色❣️

この色の組み合わせの糸を見れば

誰もが連想するのはこのタータン‼️

そう、ロイヤルスチュアート(これはタリフのスチュアート)

新版の本の撮影のためにリジッド織り機にかけてみました

色替えが大変だけど、楽しい❣️

打ち込みを揃えて織ると、見栄えが違います

趣味?仕事?

4月末から教室を休んでいますが、毎日工房で過ごしています

教室がないと、全部自分の時間⁉️

やりたいと思っていたベストの見本を縫ったり、

織りかけだったツイードの服地を織り上げたり、

本のためのリジッド織りをしたり、

本の内容や撮影の打ち合わせがあったり、

長く棚の上に置きっぱなしになっていたカード済みの毛を紡いでみたり、、、

どこまでが仕事で、何が趣味なのか?

撮影までの準備がありますが

エネルギー補給のために、ずっと織りたかったものに手をつけました

細いモヘアとウールを使った120cm幅

手が長い私でも、目一杯両手を広げるようです

織った布のベスト❣️

「首は一つしか無いのにマフラーばかり!」

という言葉は手織りを楽しむ方々の中でよく耳にします

マフラーを織ることに飽きてしまった方❗️

少し長く織ってベストを作ってみませんか?

最初の発案から約1年、コロナ自粛の時間を使って

型紙とサンプルを作ってみました

タリフの糸で織っていただくと、既成のウールの布と同じように扱える布になります

今回のサンプルは、リジッド織り機でも織れる平織りです

右は実際にリジッド織り機で織ってみました

型紙付きのキットにして、希望者には縫製も受ける⁇と考えていますが

具体的にするのに少々手間取っています

コロナ自粛で家で過ごされている方々

タリフの糸がお手元にあれば、織ってみませんか?

追って、詳細をお知らせします

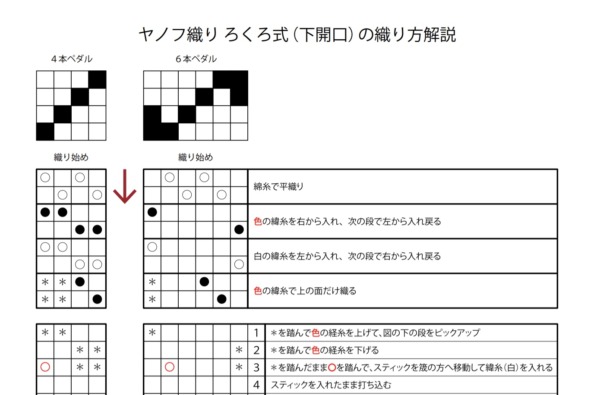

ヤノフ織りを楽しんでいます

ヤノフ織りで、テーブルマットを織りたいというKさんに刺激されて

ヤノフ織りが続いています

テーブルルームで織ったら、打ち込みが入り難く

ロクロの織り機で再度挑戦!

遅々として進まず、1歩進んでまた戻り、、、という時もありますが

出来上がった時の嬉しさは格別です

左上は、モチーフが一部なのでガイドラインのために綿糸を足してあり

織りあがってから抜きます。

左下違うKさんの作品、革を合わせてバッグに仕立ててもらうとのこと

右は残った経糸で私がちょっとお試し‼︎

ロクロ式織り機で織りやすいタイアップと織り方を表にしました

ヤノフの絵織りの本と合わせてお使い下さい♪

教室では、とてもわかりやすいと好評です❣️

ロクロは1:3の開きが苦手ですから、時々手を添えて高さを整えて下さい

こんな感じ‼︎ フルサイズはリンクからダウンロードしてください(無料)

janow_weaving_text_for_Potter’s wheel_looms

ヘラジカのサイズに娘が他のモチーフをはめ込んでくれました

ネコのモチーフも楽しめますね♪

東京に緊急事態宣言が出ましたので、教室をお休みにします

英国で猛威を振るった変異型ウィルス、真摯に受け止めましょう

スコットランドで1人こもって暮らしている友人は

「街ではスーパーマーケットと薬局しか開いていない。

そして多くの店が2度と開かないだろう」という厳しい状況を

何度もメールに書いてきました

お父さんやお母さん、義母さんの介護で大変な方や、

病院で最期を迎えつつあるお父さんに会いに行けない方々の心痛を思います

目の前には何もなくても、ストレスを溜めていますね

小さな楽しい❣️を誰かと共有しましょう💕

平織りチェックがたくさん❣️

チェックの本新版の準備が進んでいます

今回は簡単な織り機で平織りをしていらっしゃれる方々にも

チェックを織っていただきたいという趣旨で

平織りチェックデザインをたくさん加えます

編集者との打ち合わせを前に、これまで準備したサンプルを並べました

1年以上前から少しずつ織りためたチェックは50点余り

そのほとんどをHさんが手伝ってくださいました

リジットでチェックを織る❣️も詳細を紹介します

そのために自分で繰り返し織ってみて、4枚綜絖の織り機とは別の良さにも気がつきました

「リジットでチェックを織る」というオンライン講習をしたいと計画中です

もう少し準備が整ったら、お知らせしますね

チェックの本も待っていてくださる方々の声が届いていて

大いに励まされます

みんなでブランケット❣️

工房にある1番幅広の織り機に長い経糸をセットして

希望の生徒さんにブランケットを織っていただいています

整経台の最長の長さが12m 1人約2mで、一人分の糸印を付けてあります

大きな織り機で最後のロスがもったいないので、補助糸を使っています

経糸は適当に色を混ぜていて、それぞれ好きな色を緯糸に使われますが

色が違うだけで、随分雰囲気が違うブランケットになります

先日5番目に織られたKさんが選んだのは可愛いピンク💕

桜が満開になったような雰囲気になりました♪♪♪

あと1人織ったら、工場で洗ってもらいます

リジットで平織りをしています

チェックの本の新版に加えるために平織りをしています

今回は、リジット織り機など平織りで手織りを楽しんでいる方

また、手織りを始めたい方が楽しめるように、色々試しています

タリフの糸を知らなければまず手編み毛糸でしょう

ということで、昨日は手編み毛糸を使ってリジットで織ってみました

引っ張った状態から緩めると約15%も縮んでしまう糸ですから

経糸を作る時は、ずっと引っ張った状態をキープ

この糸は40g120m 毛糸玉を触った時の柔らかさに仕上げるには3/cmの密度

織っている時は、経糸を引っ張っているので細く、隙間が大きい

緯糸は引っ張らない状態で入れるので、変な感じですが

織り機から外した途端に縮み経糸も膨らみ長さも縮みます

洗ってもサイズも風合いも変わりません

そこがタリフの糸と全く違うところです

今日はタリフの糸で同じことをしてみました

やっぱり自分で何度もしてみると、違うものが見えてきますね

最近のコメント▼