教室では次々と素敵な作品が出来上がっています

記録にもなるので、織り機から外した時に写真を撮らせていただくのですが

話しに夢中で撮るのを忘れることが多くて残念

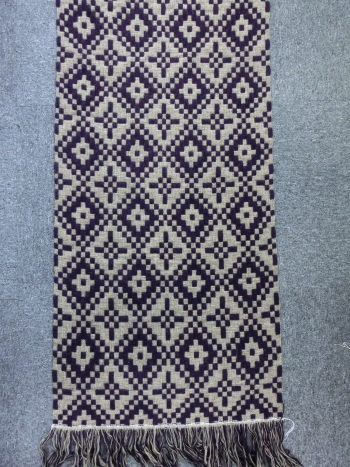

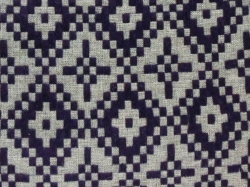

織りたいものをいくつか考えているMさんが

8枚綜絖の織り機でマットを織られました

本に出ていたもので、経てに模様の糸をセットした

オーバーショットのような織りです マットにしたいというので、ベースは硬めの糸が良いと思い

マットにしたいというので、ベースは硬めの糸が良いと思い

チェビオットを2本どりにしました

綜絖にも筬にもぎゅう詰めな感じでしたが、

マットには良かったようです

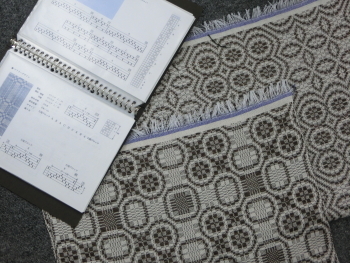

とても豪華なマットです 最終チェックに入ったオーバーショットの原稿です

最終チェックに入ったオーバーショットの原稿です 最初は手書きの原稿、それをパソコンで作ってもらい

最初は手書きの原稿、それをパソコンで作ってもらい

それから何度も手直しをして、その度に印刷してファイルに入れる

40ページの冊子ですが、こんな厚さになってしまいました

この写真を撮った後で、最後の2枚(訂正の確認のため)を残して

ファイルから抜きました

多いページは8~9枚

どのようにしたら、解り易いかの思考錯誤の経過です

今度こそ3月末の発売、合わせて糸セットなども準備したい・・・

他のことを少し後回しにして・・・

最近、チェックの本やタリフの冊子がとても分かりやすいという声が届きます

ありがとうございます

このブログでも綾織りの織り方の記事がいつも記事ランキングに入っていて

平織から綾織りに移るところで迷子になる方が多いのでしょうか・・・

「色々な綾織り」は週に2~3冊ほどご注文をいただきます

そろそろ次の増刷を考える必要がありそう

わからなければ、声に出して読んでみてください

もし良い結果が得られなければ、

設定を変えず、同じ糸、同じデザイン、同じ長さ・・・で何度か試してください

糸が変わると縮みなど扱い方も違ったりします

デザイン(千鳥格子がお薦めですが)が同じなら整経の間違いが避けられ

長さが同じだと、織れない長さや縮みなどの様子がつかめるでしょう

同じことを何度もしてみると、自分でやりやすい方法が見つかったり

上手くできていないところが見えてきたり

良いと思うところ、変えたいところに気が付いたり

何か次につながることが見つかるでしょう~母の介護は他の方に比べたら随分楽だとおもうのですが

それでも、一つ何かをしようとした途端、辛さが顔を出します

それが嫌で始めからペースダウン

やりたいこととすべきこと、葛藤が続きます

織り

オーバーショットサンプル織り

月末は教室のお休みがあるので、自分の織りをする時間があります

これまでは教室が休みの時は家の用事があってゆっくり時間が取れませんでした

先週から少し時間が取れて、オーバーショットに集中しています

最終的な構成が決まり、織り始めたのはサンプルです マフラーのデザインは本にある大きなデザインの一部を使っていることが多く

マフラーのデザインは本にある大きなデザインの一部を使っていることが多く

本に掲載されている元の大きなデザインがわかれば

そこから自分の好きなデザインを組み立てることができると思います

デザイン7種類を経糸450本で織っています

長い経糸を織り機に巻き取り、

1つが終わったら、綾棒を入れなおしてから経糸を切って

綜絖から抜いて、綾を見ながら次のデザインに通し直します

こうすると、整経と巻取りの手間が省けますね パソコンで作ってくれたテキストを見ながら織るので

パソコンで作ってくれたテキストを見ながら織るので

間違いが無いかのチェックもできます

本に掲載するマフラーなどの作品はHさんが織ってくださいました

解っているつもりでしたが、それでも自分で織ってみると

「書き方はこの方が良いかな」とか 「説明が足りないかな」とか気が付きます

子供の頃 楽譜を読むのが苦手でピアノを楽しむことはできませんでしたが

気がつけばオーバーショットの綜絖の図はすらすらと読めます

何事も積み重ねが役に立つのでしょうね

新しいチェックマフラーキット

新しいチェックマフラーキットの紹介です

ず~っと前から考えていたのですが、具体的にしそびれいました

単子の糸で織るマフラーで人気があるデザインを双糸の糸で織れるようにして

webshopでご注文いただけるようになりました こちらへ

細い糸で織るのは少し大変・・・とあきらめていた方々にも楽しんで織って頂けます

左が単子、右が双糸 双糸はキットNo31の色違いです 教室でも、このチェックは人気で、色違いやカシミヤの糸で織る方があります

教室でも、このチェックは人気で、色違いやカシミヤの糸で織る方があります

失敗しないで色を変えるヒントは

1、千鳥格子のブロックは同じ色の暗い色と明るい色を組み合わせる

2、赤の方のブロックは千鳥格子と補色関係でほどほどのコントラストがある色

3、2つのブロックの間のボーダーは大きな無地のブロックに使う色をきれいに見せる、わき役になる色

そんなことを考えながら組み合わせてみてください~

No31のチェックもこの千鳥格子が入ったチェックも

「手織りのためのスコットランドチェック」に掲載してありますので

ぜひ自分の色で織ってみてください

キットをお買い上げいただくときに、糸の分量についてお問合せいただくことがあります

キットの通りのサイズに織れば、140g~150gくらいで織れるのですが

失敗してもやり直せるように総量を200gで組んでいます

少し長くしても大丈夫です糸の話中断しましたが、次は戻ります~

手編み用毛糸で織りました

オーバーショットの冊子の編集作業を進めていますが、

そのテキストを使っての講習をしてみて、変えたい部分が出て来ました

新たに加えたい内容も出てきました

初めてオーバーショットを織る方のためのページです

一つのデザインであれこれ試してみる提案を考えながら

実際に織っていて、もう一つ気が付きました

タリフの糸を持っていない方は、きっと手元にある糸で試すでしょう

とすると毛糸なら手編み用の中細毛糸かな・・・

というわけで、手芸やさんで中細毛糸と並太毛糸を買ってきました

中細毛糸は、細くて長い羊毛がきれいに並んで撚りをかけられてた細い糸が4本合わせてあります

メリノのように長くて柔らかい羊毛が使われています

このタイプの糸を 梳毛糸(そもうし worsted(ウーステッド))といいます

初めてこの英単語と出会ったときに辞書でしらべたら

カタカナでウーステッドとしか出てこなかった為に

毛糸の何を意味しているのか解りませんでした

私が日本語訳を知ったのはその後しばらくして聞きに行った

ニュージーランドの先生の紡ぎの講演で梳毛糸との通訳でした

今はネットで検索するとちゃんと梳毛と出てきます

余談ですが英語の勉強をしているときに読んだ

アメリカの子供の本「Railway Children」の中で

手編み用毛糸のことをworstedと書いてありました

そうか~ 手編み用の糸は梳毛糸なんだと、妙に納得でした

ちなみに織ってみた感じは

織り難い・・・というのは糸がしっかりしているので

経糸と緯糸が布としてなじんでない

お互い主張してくる感じがあり、それをきれいに織るのは注意が要りますね

次も糸の性格のことを続けたいと思います~

洗い方 新発見です

長くタリフの糸でマフラーを織って、洗ってきたのですが

最近、その洗い方に新発見がありました

きっかけは、この秋に新しく作ったキットの見本のマフラーをHさんに織って頂いたのですが

それを洗って持ってきて下さったら、なんだかいつもよりふぁふぁ~

写真ではお伝えにくいのですが、明らかに柔らかく暖かそう・・・

左はこれまでの洗い方、右はHさんが洗ってくれたもの 今までとあまり変わらないけど、振り洗いをしているということなので、

今までとあまり変わらないけど、振り洗いをしているということなので、

久しぶりに自分で織ったマフラーを洗う機会があり、試してみました

実際私の洗い桶では振り洗いをしにくかったので、

マフラーのりょう房の方から30㎝位のところの両端を両手で持って、

洗剤液がジャバーというくらい10回~ 上下させます

ちょうどマグカップの中でティーバックを上下させる要領です 10回くらいしたら、上にあげた時に下の位置の辺りを持って

10回くらいしたら、上にあげた時に下の位置の辺りを持って

また ジャバーというくらい 上げたり液に浸けたり・・・

これを端まで続けます

写真はないのですが、今までより柔らかくふんわりした風合いになりました

お湯が熱い場合はやりすぎないように気を付けてください

一度フェルト化してしまった羊毛は決して元に戻すことができませんから

幅が広いものを織って洗ったら両端がひらひらになってしまったということはありませんか?

タリフの糸で織った幅の広いものを洗う場合は

まず縦に半分に織って、お湯につけた後、布の耳の部分だけ軽~くもみ洗いします

普通に洗った場合、耳よりも真ん中の方が縮みやすいので

そうやって耳を先に少し縮めておくとひらひらになりにくいです

タリフの糸で織ったものの洗い方はこちらのページを参考になさってください

ページの下の方にあります

初めて織ったタータン柄

写真の探し物があって、スコットランドへ行った時の写真のファイルを色々開いてみました

パソコンが新しくなる度に、フォルダーごと移動させるだけで

これ、と思うファイルを最初から最後まで見ることに・・・

そしたら、2005年9月の最後のスコットランド手織りコースの写真の中にこれを見つけました

これが、今の私のタータンタイプのチェックのデザインする基礎になった

初めてタータンを意識したチェックです

ここが出発点となり、沢山チェックを織った積み重ねが今の私につながっています デイビットと日本人のための講習をした最後だったこの年は

デイビットと日本人のための講習をした最後だったこの年は

参加人数が少なかったので、私も受講者の一人として一緒に織りました

87歳だった父が、ダンディーに繋留されているディスカバリーという船を

もう一度見たいというので一緒に行きました

手織り講習をしている間に一人でバス電車を乗り継いで1泊旅行に行き、

コースが終わったあと、ハイランドの山を見にレンタカーで小旅行をしました

思えば良い親孝行をさせてもらったなぁ~と思います日曜日にオーバーショットの講習をしました

冊子に掲載する作品をずらりと並べ、度々話がそれながら、

お二人の様子を見ながら進めましたが、解っていただけたでしょうか・・・

回を重ねるたびに、よりわかりやすい道筋を探し、説明が練れてきて

直したいところが出てきてしまいます

試して、掲載したいことも出てくるので、どこで区切りをつけるか・・・

楽しみに待っていてくださる方々の声も届いていて、後押しをしていただいています

ありがとうございます~

1月にはチェックデザイン講習会のリクエストが届いています

「手織りのためのスコットランドチェック」の内容での講習になりますが

詳細はまだ決めていません

興味がある方はご連絡ください

初心に戻って千鳥格子

久しぶりに千鳥格子を織りました

織機が戻って来ました

スコットランドへ行く前に、歪みが出てきつつき工房さんへメンテナンスをお願いした織機が戻って来ました 誰がどれだけ使っていたのか解らない中古の織機ですが

誰がどれだけ使っていたのか解らない中古の織機ですが

木材は長い時間で少しずつ育った状態に戻っていくのでしょうね

この木はこちらへ少し、こっちは違う方向へ少し・・・と

歪みを丁寧に修正して組みなおしてくださった織機は生まれ変わりました

お二人の息がぴったり合って、あっという間に組み立て終了

丁寧なお仕事ぶりと、毎日を大事に丁寧に生きているお二人に

いつもですが嬉しくなります~

今していることが一段落ついたら服地を織りたいと思います

作品が出来ています

あっという間に6月に入り、もう半ば・・・

工房では、毎日集まった方々がそれぞれの課題に取り組み作品が仕上がっています

写真を撮るのを忘れて、お見せできなくて残念です

2回目に掛けた経糸12mのブランケットが仕上がりました

今回は経糸にグラデーションをつかったので、それが見えるようにと明るい緯糸の方と

好きな色を緯糸にしたり、趣きの違うブランケット、7枚が仕上がりました

その後、3回目の経糸をセットして、順番を待っていた方々が織っています

12㎝近い幅と高くて大きな織機は体力が要るのですが、

糸が太いので、「楽しかった~」と思っている間に終わるくらいです

7枚綜絖のワッフルを3枚織ったIさん、最後の1枚は色を楽しみました~

厚みがたっぷり、大きなベルギーワッフルみたい

歪みがひどくなってきた私の織機をメンテナンスしてもらうために

月曜日にきつつき工房さんまで運びました

この他にもありますが、バラバラにすると余り多くは有りません

横方向にもねじれがあり、その結果、筬かまちを吊り下げる棒を曲げていたかもしれないそうです

中古で私の所に来た織機ですが、手入れをしてもらって、また服地を織りたいと楽しみです

きつつき工房では織機のための木材が準備されていました

5月に行かれなかったので、かなり伸びていました

久しぶりの肉体労働に足腰に加え腕も痛くなりましたが、きれいになって満足!

久しぶりの肉体労働に足腰に加え腕も痛くなりましたが、きれいになって満足!自然の中でほっとする時間でした今日はbaru先生のレッスンの日

紡ぎのグループは1頭分のフリースを広げての部位の違いについてのレッスン

袋から出したときには、獣のにおいに「触れない~」と言っていたのに

気が付けばみんな一緒にあれこれ触って分けて・・・

洗い方を習い、自宅へ持ち帰られました~

やっぱり羊が好きなbaru先生、今日はいつもより生き生き見えました

手織りの布には耳がある!

随分間が空いてしまいました

この頃工房で話題になったことに、織ったものの耳の糸の始末のことがあります 私は4段~6段くらいの色替えは切らずに続けます

私は4段~6段くらいの色替えは切らずに続けます

縦に渡っているところを織りながらからげていくと目立たなく出来るのですが

この糸が見えるのは手織りならではと思っています

というのは近代の工場の織機で織られたものは手織りのような耳がありません19世紀後半から活躍したドブクロスという織機はシャトルが使われています

シャトルを使う織機はボビンの糸が無くなったら織機を止めなくてはなりません

この織機は1分間に100段織れるそうです

スピードアップのために新しく作られた織機はシャトルを使いません

織機の脇にコーンに巻いたままの糸をセットして、毎段通していきます

織機の脇にコーンに巻いたままの糸をセットして、毎段通していきますどうやって???

左から糸をつかんだ腕が進んでいきます

左から糸をつかんだ腕が進んでいきます そして右端まで緯糸を引っ張って行きます

そして右端まで緯糸を引っ張って行きますこれで1分間に400段にスピードアップしたそうです

目にも止めぬ速さの機械をゆっくり動かして写真を撮らせてもらいました

既製品のマフラーは幅広の織機で間を空けて何枚も同時に織って、

仕上がってから切り離します

だから、耳があるマフラーは手織りだけです

そんな証拠に色変えの時の緯糸はほどほど残しておきたいなぁ~と思いますが、

みなさんはいかがでしょう?父が亡くなって1ヶ月余り、昨日関係者の方々にお越し頂いて偲ぶ会をしました

お話し頂いた父の思い出から、これまで知らなかった一面も教えて頂きました

99歳まで意欲を無さず、回りの人を巻き込んで爆走・・・

おせっかいと思ことが多々ありましたが、

それで命を助けられたという方の話もあり、

聞かせて頂けて良かったです

一番近くにいた孫娘の感想「自己中だった」

家族には、そうだったね~

最近のコメント▼