先日こちらのブログで拝見した平織りのマフラーが面白い織りだったので

生徒さんにお勧めしました

自分で試す時間が無く、様子を見ていると、経糸の密度が難しい~

ということで、急いで密度を変えてサンプルを織ってみました

ちょうど、整経して使わなかった経糸がったので、それを流用したら

出てきたのは格子柄!!

タイミング良くブログに出されていた先生と電話でお話しすることがってお礼を言いました~

お互いブログを介してアイディア交換が成り立っている様子・・・

こんなやりとり嬉しいですね

タリフの糸で織ってみたいという方のために・・・

大きな格子は4本どり、両端と間の細かいところは1本ずつ の平織です

4枚綜絖を使います

経糸の密度は5/cm 打ち込みは同じくらい

織っているときは経糸が寄っているように見えますが、洗うときれいにそろいます

織り

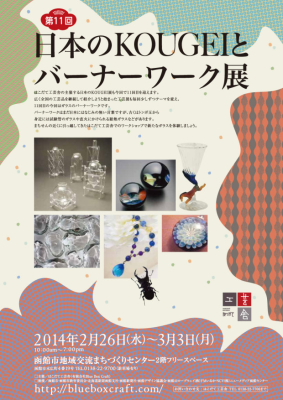

函館の展示会のご案内

2年前に国内留学で、織を習いに来ていた函館在住のOさん

地元函館の手織り作家と認められ、26日から函館で開催される

『日本の工芸とバーナーワーク展』に出展されます

主催:はこだて工芸舎

日時:2月26日(水)~3月3日(月)

場所:函館市地域交流まちづくりセンター2F

函館市末広超4-19

裏にある出展者リストのNyiというのがOさんです~

タリフの糸を使って織った作品を出品されるようです

写真を送ってくれるそうなので、楽しみです

お近くの方ぜひお出かけくださいネ

会場にOさんがいたらぜひ声をかけて下さい~

ってわからないか・・・

(会場の人に聞いてみてください)

ナバホの練習出来上がりました

11月に上田のディベさんへ伺って、体験講習をして頂いたナバホの小さなラグ

1月にはディベさんに工房に来て頂きました

その後、夫々に織り進め、出来上がってきました

今日は代表で最後の仕上げを習いに橋本教室にお邪魔してきました 、

、

午後から他の場所で講習があるので、最初の40分ほどだけでしたが

皆さんがワイワイと織られている様子、とっても楽しそうこれが、私が最後を仕上げたラグ、3人で交代しながら織りました

いつも私がしている手織りからするととっても簡単な道具なのですが

でも基本となることは、共通していることがあるようです

皆さんの作品はとても素敵でした

ナバホの作品の写真は先生のHPでご覧くださいね~

力作揃い

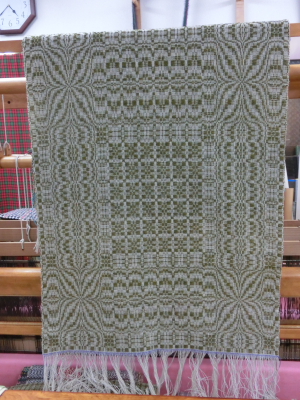

昨年11月に若手 TKさんの机上講習でオーバーショットを勉強したのを聞いていたYさんとTMさん

その時織っていたのもが終わって次はオーバーショットに挑戦しました

それも、織機目いっぱいの60cm幅

筬に一目の空きもありません

とても頑張って、今日Yさんが織りあげました

これはパターンブックに出ているそのままですが

前準備として組織を分割してわかり易く自分で書き換えました

平織りの地は単糸、模様の糸は双糸です

私が30年前にデイビットに教えてもらって織ったオーバーショットもlこれでした

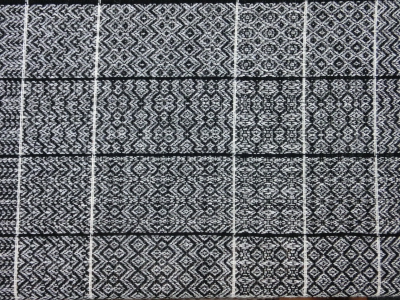

その時は織り幅に合わせて120cm幅経糸1200本でしたこれはTMさんのオーバーショット

これは経糸と模様の糸が双糸、平織りの緯糸が単糸です

左右対称ではない、流れるような模様です

これは2人の計画に触発されたKさんのオーバーショット

お嬢さんのご希望で赤にしましたが、次の自分の物はYさんの色にしたいとおしゃっています~

織りあがって洗うと、柔らかくなり柄もとても落ち着きます~

綜絖通しも織ることも大変な課題ですが、その分出来上がった時の達成感が大きいですね

Hさんの8枚綜絖サンプルも進んでいます

私もこんなにきれいに織れません~ 憧れてしまいます!

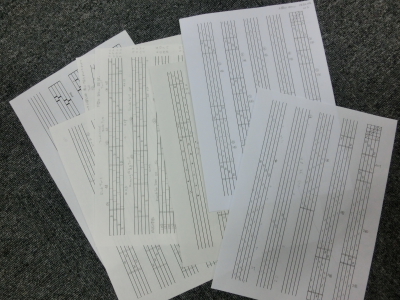

今年に入って、長い間あたためていたテキストを印刷物にする夢が

具体的な構想が出来て、少しずつ進んでいます

千鳥格子のマフラーを織る工程を通じて英国式?機掛けを紹介する小冊子の準備のため、工程の詳細を撮影しています。

以前写真に撮ったテキストを参考にしているのですが、それでもやり直したいところが出てきてまだ終わっていません~

時に甘~いお食後が嬉しいですね

組織のサンプル進んでいます~

この3か月程取り組んでいた組織サンプルです

手直しをしつつ、いくつかのこだわりを解消するべく織ったのは、これが3枚目

キットにすることを考え始めてまず気になったのは、織機の違い、綾織りのやり方の違い

それを考えて行くときりがなく、多種多様であることがわかったので

タリフの手織り講習に主に使っているアッシュフォードの卓上機で織れるという条件で考えました

組織図も、何枚も書き直しました~

自分で織った組織サンプルは、デイビットに習いに行った30年以上前

その後、スコットランド手織コースでデイビットが教えていたことを工房の講習に取り入れて、何度も生徒さん方に教えていました (工房で講習する時は、その人の理解と技量に合わるので、夫々違うものが出来上がります)

でも自分で織ったのは初めて

自分でやってみるといろいろ気が付くことがありますね

それらを手直しして、かなり完成度が高い物が出来たと思います

これから詳しい説明を付けて、

キットに仕上げるのにまだもう少し時間が要りますね 昨日はクリスマス

昨日はクリスマス

講習も今年最後でした

Kさんが自分のお気に入りの色で2カラーマフラーを織られました

自分のナバホを織りに来たMさんが持ってきてくださったクリスマスケーキでお祝いしました

美味しいチョコレートケーキ

どうも有難う~~

暖かい~~ チェック

Kさんが以前織ったひざかけを仕上げて持ってきてくださいました

織機にかかっているのはMさんのストール

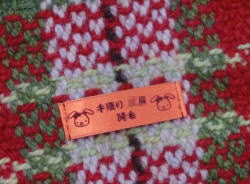

太い糸を使って織ると、同じ本数でも大柄のチェックになります~ ちいさく見える左下のタグ

ちいさく見える左下のタグ

作品を、引き立ててくれますね

これは職場へ持って行って、シフトで働く皆さんが使えるようになるそうです

暖かくて、赤い色が気分を引き立ててくれるでしょう

オレンジというとKさんというくらいオレンジが大好き

とても楽しそうに織っていました~

夏から織っていた服地、仕上げから帰ってきました

大作が人気?

9月のスピニングパーティー以来、ウェブショップで販売しているリバーシブルになる2カラーマフラーのご注文が続いています

有難うございます

このマフラーからからスコットランドの糸を知って頂けるとうれしいです

この人気、予期していなかったため、特定の色を沢山消費することとなり

ビビットピンクに使っている定番外の色が底をついてしまいました

次の入荷までしばらくかかりそうで、ご迷惑をおかけするかもしれません~生徒さんの作品です~

Iさんが、息子さんのために織りました

残り糸を使っているため、欲しいサイズまで足りるかひやひやものでした

織りながら1人の世界に入り込むように時間をかけて少しずつ進められました~

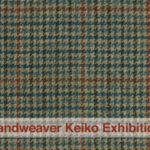

Mさんは真夏以外の3シーズン使えるバックの布が織りたいと

私がずっと前に織った残り糸の中から太目で毛質の硬い糸を選びました

太さ毛質とも、ハリスツイードと同じです~

洗うともう少し柔らかくなります

先日机上講習に来たTさんが1日かけてオーバーショットの組織図を完成させました

自宅で順調に織り進めているようです~

その脇でそのやりとりをずっと聞いていたM.TさんとYさんも

すっかり次はオーバーショットを織る気になっていました~

続いて、Kさんも・・・

しかも、みんな60cm幅の織機目いっぱいの幅で・・・

双糸だと、280本、単糸だと、480本です

組織図を書き、模様によって不規則に通すのはとても集中力が要ります

織り始めると、模様が出てくるので、楽しいのですが

これも模様の糸と地の糸を追っかけで入れて、2段で1段分です

だからとても時間がかかる織りですね

デイビットにデザインと組織の理屈まできっちりならって、その後自分でも随分失敗して

皆さんへの説明も随分上手になってきました~

もう一つの大作はいつも細かい物を丁寧に織られるHさん

以前からのリクエストをされていた90cm幅のジャック機で8枚綜絖のサンプルを始めました

経糸が黒、横が白、 模様がパキッと見えます

黒の綜絖通しも大変そう、でも間違いなし

間違えてもわかりにくいと何度も確かめていました

10年以上前に私が9mの経糸2年半もかかったサンプルを参考にしています

何で2年半も・・・ サンプル織りは余り好きではないので少し織って放置を繰り返したからです

今位訳が分かっていたらもっと楽しめたかもしれません

『家で織っていたら寝ないでやりたくなってしまう』というほど楽しんでいるHさんです

まさかの織り間違い!!!

前回の記事の最後の写真の服地

仕上げに出すために点検したら

まさか?!まさか?!!の織り間違い3か所 !!!

6段の色の所で、足が 3,4,1,2,3,4で入れるところ

1,2,3,4,1,2、で入っているため綾がきれいに織れていない

手で触るとすぐわかります

見ても経糸が異常に長く出ているので、わかります~

前はこんなことなかった !!!!

綜絖の通し間違いをすることもなかったのに・・・

デイビットの所へ習いに行ったときは1200本のオーバーショットの綜絖通しを

間違いなく通せたのです!!!

間違えが続いて、無理せずメガネをかけるようにしまた

老眼鏡です~

この織り間違い、ただ、ただ、集中力が落ちただけ

ちょっと長時間続けたら、体中が痛いし、腕も筋肉痛・・・

確実に進む年齢には逆らえない物です

昨日講習が終わって見つけて、それから6時間かけて全て直しました

直す・・・間違った糸を抜いて正しいところに毛糸針でチクチク縫い込みます

時間がかかるけど、私にはなぜか楽しい作業なのです

これで間違いが無い、きれいな服地になります

これからは、この現象を受け入れいかに楽しめるかですね

仕上げに出しますが、戻ってくるのが今から楽しみです服地の仕上げをしてくれていた八王子の工場

来年3月で閉鎖、廃業が決まったというお手紙が来ました

私たちの様に個人が織ったサイズも素材もバラバラという布を受け入れて

良い仕事をしてくださっていました~

でも、世の中の流れには逆らえないのでしょうね

仕上げを引き継いで頂けるところを紹介してほしいとお願いしてあります

綾織りの織り方

早速に地方からもお申込みを頂いたチェックデザイン講習会満席になりました

希望者が多くなれば次回も企画しますので

、『遅かったか・・・』と思われた方がありましたら

ご意向のご連絡をおねがいいたします

さて、この2・3か月気になり続けてきた『綾織の織り方』のこと

組織サンプルやチェックデザインをテキストにする過程で

みんなはどのように綾織りを織っているのだろう???と気になっていました

綜絖は手前を1、奥へ向かって1、2,3,4と呼ぶの日本式だと思っていたので

殆どの方が、その様に考えていると思っていました

ヨーロッパは奥が1 手前が4

デイビットの講習もすべてこのシステムが基本になっていました

気になってから、機会がある度にいろいろな人に聞いてみました

予想外に、奥が1と呼んでいる方が多かったです

この呼び方について彦根愛さんがブログでとてもお上手に書かれています

ロジカルで納得!と思える説だと思います

それでは綾織はどういう順番で綜絖を動かすか・・・

通常の2/2の綾織は経糸が2本上、2本下で開き、

それが1本ずつ右か左に動いていきます

なので緯糸が出てきている方の端の糸が上から下、または下から上と移動しないと

この端の糸は織りこまれないというトラブルが起きてしまいます

それを、織り方を変えずに織りこまれるようにする方法もありますが

色々と変わる組織を織る時は両端の糸を綜絖に通さず

キャッチとして織り込む方法も便利です

綜絖を上下に開くと綜絖に通っていない糸はその中間にあるので、

緯糸を入れるときはキャッチの上から、出るときは下から通すと

必ず端の糸に緯糸がかかり端がきれいに織れます

日本語では『耳糸』と呼ばれていると先日教えてもらいました

横道にそれてしまいましたが

綾織りの1段目の綜絖が2と3 とか 1と4 というように始めている方が多いようです

1と2、 2と3、 3と4 1と4の順番の方がわかり易いと思うのですが・・・

ちなみに私の工房では綜絖は手前が1奥が4

経糸の通し方は奥右手から通し始めます 番号では4,3,2,1、・・・

アッシュフォードの卓上機の様に上開口(レバーやペダルを操作した綜絖が上に開く)でも

ろくろ式の様に下開口(ペダルを踏むとその綜絖が下に開く)でも

1段目は1と2の綜絖を動かし、緯糸は右から入れます

次は2と3・・・・

このシステムにした訳はいろいろあるのですが話が複雑になるので

ここでは止めておきます~

先日もチェックキットをお買い上げくださった方から綾織りのについてお問い合わせを頂きました

どの綜絖から始めても経糸2本上2本下、それを1ほんずつずらすという原則が出来ていれば

どの綜絖から始めても綾織は織れますし、千鳥格子も出てきます~

なので、あれこれ変えず、自分の綾織のやり方をしっかり覚えましょう字ばかりになってしまったので、生徒さんの作品を見てください~

今年から始めたIさん、初めての大きな織機です~

お友達に約束したから・・・と苦労した色選び、出来上がったらあげたくなくなったとか

色合いが落ち着いた暖かいですね

珍しくピンクを使ったMさん

サイズを合わせるために度々打ち込みを確かめ

丁寧に織られました~

こちらもピンク、単発講習に来れれたIさんです~

私は注文の紳士用ジャケット地を織っていました~

耳糸、横曲り 縦曲り 両曲り

先日、手織教室はたおとの丹治先生が工房を訪れて下さいました

ツイードを織るために織った布を実際に見て、糸を選びをされるためでした

手織りの経歴も長く、いろいろな事をご存知で、私たちも色々教えて頂きました

組織織りをするときに、経糸の端の糸が織りこまれないことがありますが

このトラブルを避けるために、

英語ではCatch Thread とか Floating selvage と呼ばれ

両端の経糸を綜絖に通さないでおく糸をつくります

これは組織織が多い洋のものだと思っていたら、

日本でも『耳糸』と言われ同じことをするそうです

横曲り(よこまがり) 縦曲り(たてまがり) 両曲り(りょうまがり)

マットの様に経糸をきつく張って緯糸で経糸を隠していくような織は 『横曲り』

縦吉野の様に経糸が強く出るのは『縦曲り』

平織りや綾織りの縦横同じ様に糸が組み合わされるのが『両曲り』

英語で言うBalanced setですね

日本語を知りませんでした!

ちょうどX機でマットを織り始めたWさん

試行錯誤をしていましたが、ヒントを教えて頂きました~

お買い上げ頂いたチェビオットでツイードを織られたら、ぜひ見せて頂きたいです~

最近のコメント▼