4回にわたって「縮絨」についてのことを書いてきました。

最後にもう一度‼️

『布の仕上げ工程で縮絨と言えるのは羊毛の紡毛糸の布だけ。』

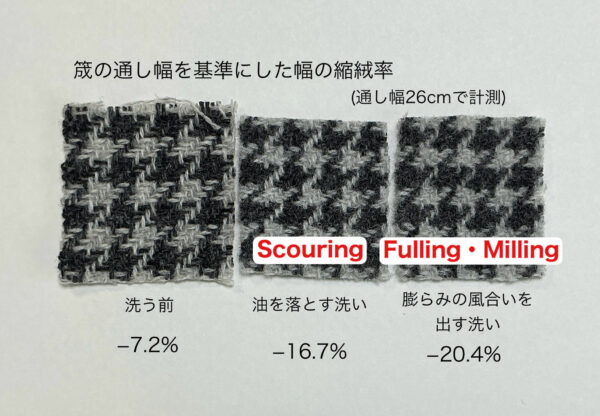

なぜって、縮絨とは「羊毛特有の変化する性質を引き出して、

膨らみや風合いを引き出すこと」だから‼️

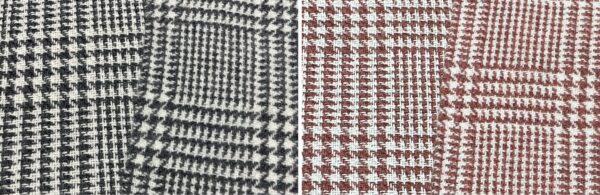

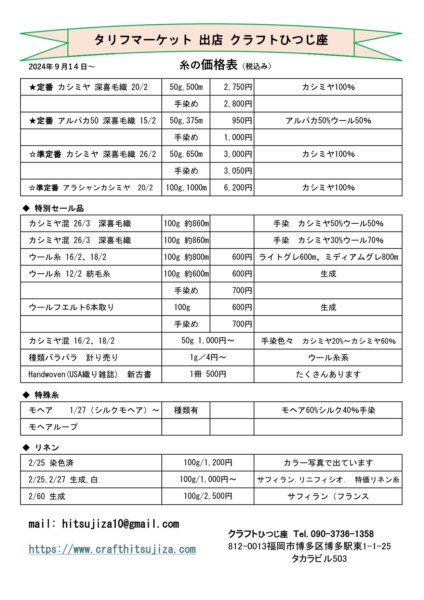

縮絨前と後を比較してみてください。

(スコットランド製ラムウール双糸)

縮絨の工程で羊毛特有のの変化する性質を引き出して、

膨らみや風合いを引き出す事ができるのは、なぜ紡毛糸だけなのか?

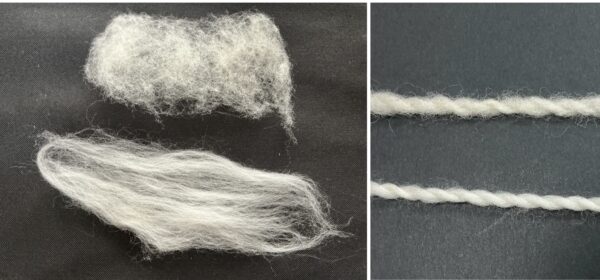

羊毛特有の性質は表面にあるキューティクルが大きな役割を果たしています。

水分が加えられると、キューティクルが開き、

そのまま絡み合うことで繊維同士が結合、

その度合いによって、布の風合いが異なります。

羊毛がフェルト化するのも、

羊毛がチクチクするのも、

羊毛が湿気を吸ってくれるのも

羊毛がその湿気で発熱するのも、

キューティクルがその役割を担っているからなんです。

近年「ウォッシャブル」というウールニットがほとんど。

手編み用毛糸まで「ウォッシャブル」

洗濯機で洗っても縮まないウール製品ですね。

羊毛のキューティクルを溶かしたり、コーティングして縮まないように加工しているそうです。

羊毛好きにとっては、これでは羊毛の良さがない‼️と思うのですが。。。

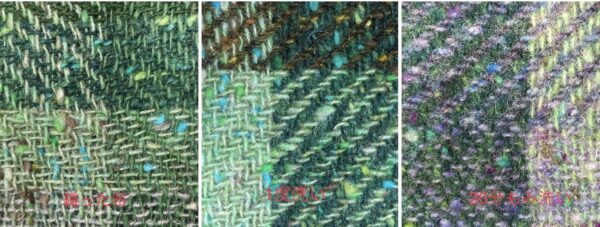

紡毛糸といっても、毛質や撚り具合や、織り密度の違いで

縮絨の様子が少し違います。

写真はラムウール双糸ととても似ているのですが、

布の膨らみを出すのにかなり時間がかかりました。

毛質は少し固めだけど、ラムウールとまは違う膨らみです。

これは縮絨のお試しとしてサンプル付きの限定販売キットにする予定。

縮絨のやり方については、

感覚的にしていることを言葉でお伝えできるような裏付けを確かめるために

もう少し実際に試してからお伝えします。

スコットランドの糸の販売を始めた20年近く前は

日本の工業用毛糸が、手仕事の人たちが使えることはほとんどなかったのですが

気が付けば、糸屋さんの糸見本の中に似たような糸が入っています。

10月の東京スピニングパーティーから

国産毛糸を使ったチェックマフラーのキットを販売します。

写真ではお伝えできない布の膨らみを確かめに

会場にお越しください❣️

最近のコメント▼