織りたい物もたくさんあるし、やりたいことも次々に出てきて

時間がいくらあっても足りない‼︎

ですが、体力も気力も思うほど続かず、、、

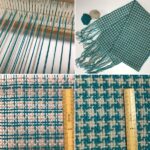

でも久しぶりにツイードの服地を織っています

使っているのは40年ほど前に手に入れた糸

今の糸とは微妙に色が違います

やっぱりチェックを織るのは楽しい❣️

今回はなぜか打ち込みが入らず、若干縦長のチェックになりました

織り

織物整理工場に行って来ました

スコットランドの工業用糸で服地を織っていますが

工場で洗って仕上げてもらうことが長くなり

同じ糸を使っているのに、洗い方、プレスなど、違う表情の布になることがわかってきました

工業生産と違って、依頼する頻度や分量が極端に少ないため

同じようにしてもらうことは難しいのですが、もっと知りたくなって

山梨県織物整理株式会社さんを訪ねて来ました

参考になったのはこの記事です☆

場所は富士山の麓、富士山がとっても大きく見えました

やっぱり、日本一の山ですね

対応してくださったのは、記事にも出ている小杉さん

これまでも、工場を訪ねて工程の説明や機械を見せていただいているのに

気がついていなかったことが色々とありました

今回初めて近くで見れたのは、テンタリングの機械

布を一定の幅に引っ張って乾燥させる工程です

ハリスツイードの工場で動いているのを見たことはありましたが

テンタリングフックを見たのは初めてでした

量が少なく、その度に違う糸に手織りの布を、希望の風合いに仕上げるのは

とても難しいということが良くわかりました

手持ちの布を持参して色々と質問している様子に

社長の渡辺さんの「ウールは1番難しい」という一言に納得です

化学繊維の布はいつも一定ですから、、、

些細な質問にも丁寧に答え

希望を叶えるべく、手間をかけてくださる姿勢に手答えがありました❣️

今回持参したラムウールの服地タイプをお願いしてきました

教室でも服地を織りたい方が続いています

まだまだ知らないことがたくさん❗️

試してみたくなって、ワクワクします‼️

卓上機、使いやすくする4つのヒント⑷

ヒントの最後は、綾織りのステップです

綾織りは、綜絖を1と2、2と3、3と4、4と1 という順番に動かしていきます

アッシュフォードの卓上機は、構造上好きなタイアップができず、

1番手前の綜絖を左端のペダルにしか繋げません

2番目は左から2本目のペダル、3番目は3本目

1番後ろの綜絖は右端です

両足を一つずつ右に移動していると、踏み間違える時もありました

そこで、タリフでは、片足ずつ移動するステップを使っています

1と2の次、右足はそのまま、足をクロスして左足で3を踏みます

3と4になる時には、左足はそのまま、右足を4へ、4段目は左足を1へ

足がクロスしていると2と3なので、自分がどこにいるかが足の位置を確かめなくてもわかります

と言っても、すでに慣れていらっしゃる方は間違いなく織れるので、変える必要はありませんね

上の図にある矢印は、緯糸を入れる方向です

逆にすると端の糸が織り込まれません

なぜでしょう?

緯糸が出てきている側の端の糸が上か下に動かないという組み合わせになってしまうからです

このように、あれ?って思ったら、良く観察して考えてみましょう

何が正しく、何が間違いはありませんが

工夫するともっときれいに織れたり、早く作業ができたり

もっと楽しくなります〜

この4つのヒントに関して、何か不明なことがあったら

遠慮なくお問い合わせください

卓上機、使いやすくする4つのヒント⑶

レバーやペダルを操作すると、経糸が上に上がる上開口の織り機は

経糸を開いた時に、下の糸の高さが揃わなかったり

上に持ち上げられたりして、シャトルを使うと経糸を拾ってしまうことがあります

ヒント⑵で説明したように、ゴムで綜絖枠を下へ引っ張っておくと、かなり織りやすくなりますが

さらにシャトルと、シャトルの入れ方に工夫を加えます

車が付いていないタイプのシャトルを、立てて飛ばします

私はSAORIの1番小さな24cmのシャトルを使っています 織り進んで、立てて入れると通り難くなってきたら、通常の横向きでも経糸を拾わずに織れます

織り進んで、立てて入れると通り難くなってきたら、通常の横向きでも経糸を拾わずに織れます

手前に巻き取りすぎず、綜絖の近くで織る方が具合が良いので

面倒がらずに少しずつ頻繁に巻き取りましょう

もちろん、上手にシャトルを投げて飛ばせるようになるのは、たくさん練習して下さい

私でも、時に気が散ると落としてしまうことがあります

集中力も必要ですね

そしてスムーズに織るには糸の管巻きも重要です

シャトルが飛ぶ時にスルスルと緯糸が出てこないと、ストレスですね

なるべく硬く管に巻きましょう

これもたくさんやると上手になります ちなみに教室で生徒さん方が使う時には、ほとんど私が巻いてあげます

ちなみに教室で生徒さん方が使う時には、ほとんど私が巻いてあげます

特に初めてシャトルを使う方は、シャトルに慣れないのに糸がスルスル出てこないと

大変な思いをされますから、、、、

自分でやってみながら、色々考えて工夫してみると、もっと楽に織れるようになるかもしれません

❣️小さな楽しい❣️ 増やしましょう

卓上機、使いやすくする4つのヒント⑵

アッシュフォード卓上機は

何もしない時は経糸が下がっていて

レバーやペダルの操作で綜絖が上に動きます

経糸のテンションを上げると、綜絖が経糸に引っ張られて全体が上がって

経糸の開きが小さくなります

綜絖枠の重さで経糸を下げているので

織り幅が広くなって経糸が多いと、持ち上げられる力の方が大きくなります

これの解決方法、綜絖枠の両脇の下にゴムひもをつけて

S字フックを使ってスタンドのネジに引っ掛けます

左はそのまま、右はゴムで引っ張っています

スタンドを使っていないと、これはできません

ペダルを踏む時に少し重くなりますが、幅の広い物を織る時もきれいに開いてくれるので、織りやすいです

ちなみに今回使った糸はモヘアが入っているので、開き難いのですが

この工夫でスイスイ織れました!

卓上機、使いやすくする4つのヒント⑴

教室用に活躍しているアッシュフォードの卓上機

スタンドに乗せてペダル操作で使っていますが

使いやすくするために色々工夫をしています

お正月休みに数点続けて織り、珍しく無地も織りました

その時の写真で使いやすくするヒントを紹介します

⑴

この機は折りたためるようにするために、筬かまちは左のようになっていますが、

タリフでは、右のように向きを逆にして使っています

左の位置だと、綜絖が大きく開いているのに、緯糸を通す時に使える開きが半分くらいしかありません

織り終わりも、経糸を長く残して織れなくなります この位置だと、マフラーのように打ち込み具合を見ながらしたい時は、かなり手前の位置で織ることになり、益々開口が小さくなってしまいます

この位置だと、マフラーのように打ち込み具合を見ながらしたい時は、かなり手前の位置で織ることになり、益々開口が小さくなってしまいます

逆の位置にすると、綜絖の開きをほぼそのまま緯糸を入れるための開きに使え

織り終わりも、20cmくらい残す程度まで織れて

マフラーなどは房になりますから、ムダにすることもありません

(筬かまちを後ろへ引くためにゴムひもでスタンドの後ろへ引っ張っています)

元々の位置で慣れている方はそちらが良いという方もいらっしゃいます

なんだか織りにくいなぁ〜 と思われる方はお試しください

❣️これは織り機を購入したクラフトひつじ座さんのアイデアです❣️

8枚綜絖 機の試し織り

先月工房にやって来た 中古の8枚綜絖の織り機にかけた経糸

織ったのは、前からやってみたいと思ったこれ❗️

とても複雑に見えるけど、実際に織るのは割にシンプル

小さい織り機にペダルが幅いっぱいに10本のペダル

でも端のペダルも真ん中と同じように動きます

経糸を緩めるブレーキの解除も、巻き取りも

少しずつしか動かないけれど、良く機能しているし

織った布の巻き取り部分にも、足が入るスペース確保のために

ローラーが設置されています

経糸、緯糸と長く飛んでいるところがあって、引っ掛けそうと心配でしたが

洗う時に、平にして石鹸をつけて少しナデナデ、、、

糸が膨らんで適度にフェルト化して、大丈夫そうです

コンパクトな8枚綜絖 これから教室で重宝するでしょう❣️

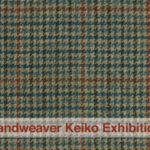

オリジナルタータン

私のオリジナルデザインが、タータンとして認められました

スコットランド政府が運営するタータンデザインの登録機構

The Scottish Register of Tartans にオリジナルタータン2点が登録されました

左側のタータンは、スコットランドのタータン工場のショップで見つけた

タータン用の半端糸(梳毛糸)で織った布

初めての細い梳毛糸でしたが、何気なく選んだ5色が

スコットランドを思わせるチェックになりました

登録名はHandweaver Keiko

このデザインは、私の個人的な物としての登録です

右側は、タリフで販売している糸で織った物

デザインは、スチュアートタータンのデザインをリメイクして

色はオシドリの色どりの配色を組み合わせました

登録名はOshidori

これは手織りをされる方々のためのデザインです

準備が出来たら、タリフでもキットにしたいと考えています

この登録作業、個人でもできるのですが、私の英語力ではとても大変なので

タータンの第一人者 Brian Wilton にお願いしました

結果、HPで表示されるタータンの色が違い雰囲気もかなり 違います

そんなことを考えると、この登録の意味は??? と思ってしまいますが

私が織った布端が永久保存されるので、まあ良しとしましょう

正式のはチェックデザインは登録されて初めてタータンになるのですが

本来のタータンの意味は、この登録ではなく

どのように使われるかというこだと Brianが話してくれました

タータンは定義が有るようで、でも何でも有り?

チェックとタータンの違いはどこに線引きがあるのでしょうね

秋の色に織りデザインのヒントがたくさん‼︎

急に朝の気温が低くなり、景色が一気に秋の色合いになりました

秋の色には、チェックのデザインのヒントがたくさんありますね

同じ枯葉の散らばった色合いも、どの割合にしようか迷います

色と分量、隣に持ってくる色、同じ色の濃淡など

チェックのデザインに重ねていくと、オリジナルデザインが出来ますね 手織りにする時は、織りやすい本数で考えることも大事です

手織りにする時は、織りやすい本数で考えることも大事です

今朝のウォーキングで撮った自分の影は長かったです(7:09)

そして見つけた布の地模様にありそうな木肌

ノッティングマットが仕上がりました

マフラーなど房を付ける物は、経糸が無駄にならないことが多いのですが、

織る時に、どうしても切り落とす糸が出ます

そんなくず糸が長い間に、たくさん溜まってきました

中古のフレームをいただいたので、ノッティングマットを織り始めました

目的は、マットを作るというより、くず糸を使って無くすこと!

だから、ムッチムチ、目一杯詰めて織りました

裏の綿糸も、幅が広がらない程度、、、

贅沢な糸の使い方ですが、捨てられたかもしれない糸が役に立つのです

まだ洗っていませんが、織り機の椅子に乗せたら、ぴったりでした。

これで木の椅子も痛くないですね

最近のコメント▼