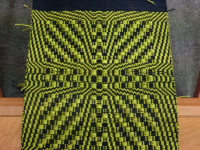

今日は綾織りの資料としてBird’s EyeとRose Pathのサンプルを4種類織りました

まだ洗ってありません~

違う名前がついているけれど、ひし形の大きさが違うだけ

左からGoose Eye, Finish Bird’s Eye, Rose Path, Traditional Bird’s Eye

余り気に止めていなかったけれど、こうやって並べてみると

鳥の目にみえたり、サイズによってバラの花が咲き誇っているように見えたり・・・

同じものでも違う場所で違う名前で呼ばれているかもしれませんね

このサンプル、長めの経糸を織機にかけて

一つ終わる度に平織りに踏みながら経糸に綾棒を通して綾を確保

その都度、綜絖と筬を通し直しました

不思議なことに6本リピートは間違えて計3回もやり直し

14本リピートというのは間違えずに通せるし織れる!!!

不思議です

綾織りが出来ればいろいろな模様が織れるとことがわかる冊子を目指しています~

織り

ファンシーヤーンを使った平織り

スピニングパーティーの時、隅っこに下げてあったのがこちら

タリフの双糸とクラフトひつじ座さんのファンシーヤーンを合わせて平織にしたものです

組織で変化が出せない平織りですが

緯糸にファンシーヤーンを合わせたり、細い糸を何本か合わせることで

布に表情をつけると良いですよ~という提案でした

当日は混雑していてお買い上げくださった方々に、説明ができませんでしたので

ここで詳細をお知らせします

タリフの双糸の標準的な経糸密度(筬目)は平織 4本/cm

緯糸ですが、この見本の場合ファンシーヤーンが細いので、双糸を合わせて織ります

複数の糸を合わせて太くなった場合は打ち込みを少なくします

織りあがって洗うと糸が膨らむので、膨らめる隙間を空けておきましょう

手持ちの手編み用の糸を使いたいというような場合も

経糸にタリフの双糸、緯糸に手編み用の糸とファンシーヤーンのようなものを

合わせて織ると、ふんわりした表情のあるマフラーが織れるでしょう

ちなみに手編み用の毛糸は手編みにすると良い風合いになるように

毛糸が作られているため

手織りでその糸の風合いを出すことはとても難しいのです

それにとても伸びるので、扱いが難しいですね

この件について問い合わせをしてくださったTさん 有難うございましたこの会場でも沢山の方に

『千鳥格子のマフラーを織りましょう』をお買い上げいただき有難うございました

最近自分で織りをするようになった娘が色々解ってきて

よくよく読んでみたら、何カ所かなんだか変な文章じゃない?と言われています~

なるほど、ちょっと発想が英語的?やわかりにくい?

間違いもいろいろ見つけているし

一度で完璧は無いそうですが、それでもね・・・

国語力の無さに自分でも呆れています~

申し訳ありません

11月向けて次の『綾織り』を編集中

気を付けます~~

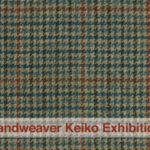

服地を織りはじめました

涼しいところでよく寝て元気になったはずが、やっぱり昨日までの厚さに少々夏バテぎみ

家事をする気力はないけど、少し元気になりたいなぁ~と思って

以前から温めていた服地を始めました

チェックが大きいので、織り幅は筬目いっぱいの97cm

楽しいと、少しずつ元気になるでしょう

今日は涼しくなって、ちょっと一息着きました

東京はまだ大した雨がふっていませんが、

台風や大雨の被害があった方々、お見舞申し上げます

紳士ジャケット地のこと

先日紹介した紳士ジャケットの服地についての詳細のページを作りました

服地を織ってみたいという方は参考になさってください

とても良い服地になりました

今年3月まで服地の仕上げをしてくれていた工場が閉鎖してしまったため

チェビオットの糸を使って紳士ジャケット分の服地を織って

新しい工場でスコットランドの糸で織った布の仕上げを試してもらいました

お願いしたのは

布地加工の大恵という工場

驚くほど速く戻ってきたのですが、油のにおいが残っていました

国産の糸に比べ、スコットランドの糸は油がかなり多くついているので、

正直なところ半信半疑・・・

工場に連絡したら、快くやり直してくれましたが

まだ、2度目もにおいが残っていました

それで、以前の工場で洗ってもらった服地や、他の物を持って工場にお邪魔しました

社長さんがとても良く話を聞いてくださいました

布にはどれも匂いがあり、工場の方は大丈夫と判断なさったようですが

私は以前仕立てたコートを買ってくださった方が

油のにおいが気になって着られないということがあったと聞いていたので

ちょっと油のにおいを気にしているのかもしれません

匂いがしないと思っていた以前の工場で洗ってくれた服地は

その工場のにおいがするそうです3度目は少し時間をかけ、洗剤も工夫して洗ってくださったそうです

後日戻って来た服地

油のにおいはスッキリ抜けて、3度洗ったこともあって、

これが同じ糸で織った物かと思うほど

表面がつるっとなめらか、布としての完成度が高くなりました

工場生産の布と同じになった~と思われるかもしれませんが

手織り風を残すより、服地としてのクオリティーを大事にしたいと思います

これからHPやウェブショップにリンクを貼り、紹介させて頂きますね

社長さんのお話しから

ウールの布が専門で、工場生産の布だけでなく、

個人の作家さんや学校、教室からの依頼も受けているとのこと

みなさんがタリフの糸で織った物を出される時は、その旨伝えて頂いた方が確実です

仕上がりの見本があればそれれと、紳士物、婦人物などの使用目的など

参考になりそうなことを伝えてください

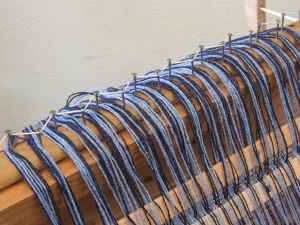

粗筬・仮筬

またまた、前回の続きです

前回の記事の後で、鍵付コメントで

アメリカでの手織り事情に詳しい方から情報を頂きました

有難うございました~

粗筬や仮筬の名前の意味がちがうのかどうか・・・

確かにスコットランドの講習で使ったのはraddle、私はこれを仮筬と呼んでいます

海外製の織機の道具に含まれている場合もあります

今回、洋式の機掛けの入門書としてまとめた

『千鳥格子のマフラーを織りましょう』で使っているのはこんなものです

筬を通してから巻き取るやり方が大変だと思っていた後で

この角材にくぎを打っただけの仮筬を使って巻き取る方法を知ったのはもう40年も前

これを使えば絡みやすいモヘアも、甘撚りで毛羽立ちやすい毛糸も経糸に使えます

昨年の今頃訪ねたハリスツイードの現場でも使われていました

私は日本の伝統的なやり方については殆ど知りませんから

やり方をあれこれ比べることはできません

今手織りを楽しむ多くの方が欧米の本を見て、『洋』の手織りをされているにもかかわらず

洋式の機掛けをご存知ないなぁ~と感じたのが、この冊子をまとめた理由です

慣れ親しんだやり方で困っていなければ、それを変える必要はありません

でも、もし何かやり難い~ 手間がかかって面倒~ と感じている方がいらしたら

ぜひ1度こんなやり方もあるのか~と冊子を見て頂きたいと思いますスコットランドの工場の2度の機械の故障で、納期がと~っても遅れています

5月中に納品期限があったお客様にはとてもご迷惑をおかけしました

故障を直してもらうのに2週間、カーディング機械のコンピューターの不具合では

修理してもらう会社が移転中だったとの理由で2週間待たされている???

来週半ばには直るから・・・という説明を聞くのは3度目です~

日本では全く考えられない状況ですが、現地ではよくある話・・・

そんな事情もスコットランドのデイビットがしてくれた問い合わせで判明

気長に待つしかありません~

綜絖の通し方と動かし方

前回の続きです

経糸を織機にかけるやり方が2つしかないなら、

単純に『違いはこれです~』と言えるのですが

他にもいろいろなやり方があります

粗筬を使って、巻き取ってから綾返しをして綜絖を通すやり方のことは良く耳にします

多くの方が『綾返しが解らない~』と言われます

着物の様に細い糸をたくさん使う場合は、これが良い方法なのですね

でも、ウールの様な太い糸を使う場合はちょっとやりにくそう

粗筬も1羽/cmなんていう筬があるならいいけれど

私が体験させてもらった時は8羽/cmで織るのに4羽/cmの筬を使い

8本を1羽に入れて、3羽空けて次の8本というのは空き羽を数えるのが大変でした

糸がこすれて、油がついていない糸なら毛羽立ってしまうでしょう

ホームスパンの方は紡いだ糸が無駄にならないように

あらかじめ補助糸を通しておき

それに経糸を結んでから男巻きに巻き取る方法もありますから

筬→綜絖→巻き取りと同じですねそれぞれに良いところ、やり易いところがあるので、何が正しいはないので

自分がやり易いという方法で良いと思います~それで、綾織りのために綜絖を動かす順番ですが、いろいろあるようです

綜絖の 1と2、2と3、3と4、4と1

2と3から始め 3と4、 4と1、 1と2

1と4から始め 1と2、 2と3、 3と4

綜絖の呼び方が奥から1 手前から1

綜絖の開き方 ペダルを踏むと上に開く 上開口、 下に開く 下開口又は両開口

という訳でこの組み合わせが存在するわけですが

極ふつうの綾織り、千鳥格子など殆どは、どの方法でも全く問題ありません~

でも組織の模様を織りだす時だけちょっと注意がいりますね

綾織り組織の説明を上手にできるようにをあれこれ考えています~

最近の若手生徒さんはチェックのストールにはまっています~

一番の若手、Mさんは気に入っているチェックを元にデザインしました

Aさんは、タータンチェックの本で織りたい物を見つけて織れるようにデザインし直しました

これの元はMacpherson Hunting

綜絖の番号は奥から?手前から?

ボチボチと『千鳥格子のマフラーを織りましょう』にご注文を頂いています

それに伴い時々買ってくださった方とやり取りをする機会も増えました

簡単な織機で平織を織っていたけれど、

4枚綜絖で織ってみたいという方が買ってくださっている場合もあるようで、

4枚綜絖の番号と通し方のちぐはぐなところの質問が届きました。

綜絖の番号は奥から1なのか、手前から1なのか

これはどちらが正しいということはありません

いずれも、確かな事実と出会ったわけではありませんから

諸事情を考え合わせて一番納得がいくことを私の説としておきましょう

これは以前彦根さんがブログに書いていらっしゃったように、

どの様に織機に経糸をセットするかも関係しているようです

経糸を先に巻き取ってから、織機の前に座って綜絖通しをする場合

右利きであれば自然に右から始めるでしょう

手前から通すより奥から通し始める方がやり易いですね

そうすると自然に奥から1,2,3,4でしょう

先に筬に経糸を通してから綜絖に通して巻き取る場合

織機の後ろ側に座り、同じように右の奥から綜絖通しをすると

織る側から見ると手前、左から通し始め1,2,3,4となりますね

通し方は全く同じです

織機の前に座って左手前から通し始める友人もいます

私は手前が1の方が都合が良い点が多いという理由で

手前から1,2,3,4と呼んでいます

ヨーロッパでは奥が1

アメリカではヨーロッパ式から手前を1と呼ぶように変わったと書いてある本がありました

日本は両方ありますね

だから綾織りが難しいと思われているのではないでしょうか???

最近の作品

Hさんは2枚目の8枚綜絖2重織のブランケットを織り始められました

1枚目の時は全面同じ柄にするために、その都度タイアップをかえていましたが

今回はペダル2本を同時に踏む組み合わせをHさんが考えて、タイアップはそのまま織っておられます!

小さい柄のオーバーショットが続いています

これはWさんのウール、表と裏(どちらでもよいのですが) 水玉模様みたいでかわいいですね

3/16の綿糸を使ってKさんのブックカバー

Mさんは初めてのオーバーショット

次の本番に向けての練習です

Yさんの大きなマットも織りあがりました

幅80cm長さ130cm位、

色が良く出ていません~

中々織り進まないので、

とてもよく頑張りました私の服地も織り終わったのですが、写真を撮るのを忘れて仕上げに送ってしまいました~

戻ってきたら見ていただきますね

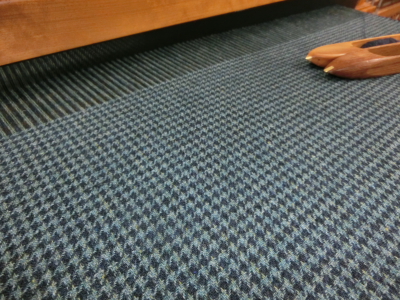

服地は千鳥格子

先週末に経糸を織機にかけた服地を織り始めました

今回は短時間で織れるように、千鳥格子です

月曜は教室が休み、家を空けられない時間もあり、早くに夕食の支度をして

夕方から工房へ行って、1人で楽しみました~

色が悪くてすみません~

久しぶりの服地

久しぶりに服地を織り始めました

ツイードの仕上げは工場へお願いしていましたが

これまでしてくれていた所が3月で閉鎖になってしまいました

別の所を紹介してくれたので、まず試してもらうための服地です

タリフで販売しているチェビオットで、経糸840本 シングル幅(75cm)になります

糸を触っていると嬉しいです~

ニットのbaru先生が『千鳥格子のマフラーを織りましょう』の紹介をしてくださいました~

参考になさってくだささい

最近のコメント▼