学生時代の親友が服地を注文してくれたて

今日スーツが出来上がりました

本人のご希望でモザイクを

かけて見て頂きます~

デザインはレ・フー吉原徹朗氏

彼のオリジナルの衿にお花がのぞいているもので

2009年の展示会で初めて作ってもらってから

人気が続いています~

色は実物の方がきれい

吉原氏にも誉めてもらいました

次に展示会をする時には貸してくれるので

見て頂けると思います~

『こんなうれしい事になるなんて、若いころは誰が想像できたでしょう。』との

彼女の言葉が嬉しい~

このツイードはグレンチェックタイプです

オリジナルのグレンチェックは左右対称に見えるのですが、実は方向があり

織る時も向きがあるので、上下も対称ではありません

昨年スコットランドで教えてもらった法則でグレンチェックを織ると

左右、上下対称にすることが出来るので

これは、ひと手間かけて、対称です

結果、布が思ったより少なくて済み、ベストも作れそうです~

織り

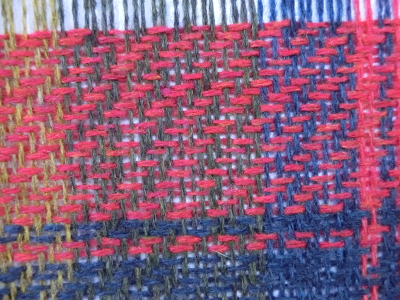

8枚綜絖のサマー&ウィンター

これは教室に通われているHさんが織っている8枚綜絖のサマー&ウィンターです

本に出ているデザインですが、ご自分で詳細を決めて織られています

私は理屈は解るのですが、自分で織ったことは有りません

落ち着いてじっくり考え、自分でやってみないと本当に理解したことにはなりませんね

そんな折、机上講習に来られているKTさんが念願だった8枚綜絖の織機を入手

それで早速織ってみたいと三角形の模様の資料持参で机上講習に来られました

日本語の解説がついているものの、

組織図が付いていなかったために、私は教えてあげられず・・・

この時は初めてなので、4枚綜絖を二つ組み合わせた様な組織を選びました

自宅で新しい織機で初めて織った8枚綜絖

いつも丁寧に楽しんで織っている様子が伝わってきます~

デザイン、組織、色と、どんどん自分で進めていけるKTさんです

後で良く考えたら、このサマー&ウィンターで三角形が出来ると思いつきました

その話を聞いたHさん、自宅で早速試してくださいました

次回の机上講習のアシストをお願いしました~

師を超える弟子! 嬉しいですね

私が全部わかっている訳ではないので、知らない事に挑戦してくれる生徒さん

逆に教えて頂いています~

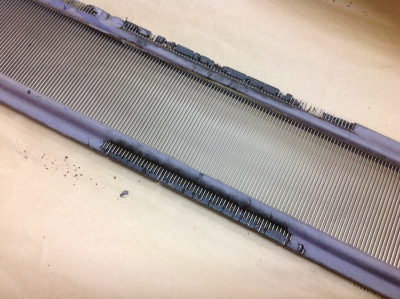

金筬が新品のように

最近、長年使い込んだ織機や道具が工房にやってくることが続き

傷んでしまった金筬には少々心を痛めていました

そこで、加藤金筬製作所さんに問い合わせをしてみました

『送ってみて下さい~』と快く修理を引き受けて下さいました

Before

After

箱を空けた時には、間違えて新品を送ってくれたのではないかと思うほど

さびもきれいになって戻って来ました

採算に合わない程手間をかけて下さって感激!

自信と誇りを持った職人さんの仕事で、とても嬉しいです

これで、また沢山の布を織る手助けをしてくれるでしょう

新しい筬も作って頂きましたが、ホームページもとてもわかり易く

対応がとても丁寧

錆びてしまったとか、筬が欲しいと思っている方にお勧めします~かぎ針で編む5本指手袋

先日からご要望に応えて、時々行っているの講習お知らせです

2月10日(水)

2月16日(火)

午前10:30~12:30

午後13:30~15:30

講習料 ¥2000 午前と午後通しの場合¥3600

別途、糸とレシピ代 ¥2400

タリフの糸をお持ちの場合はご持参下さい 糸代を引かせて頂きます

お問い合わせ申し込みはブログのメールにお願いいたします

2枚綜絖の織機を4枚に

使わなくなった織り機が流れてきました

随分前のさをり65cm幅の織機で、ろくろが1本2枚綜絖です

基本は平織をされているさをりさんですが、

最近は需要が出てきたからでしょう、4枚綜絖にするためのキットを作っています

高さがないので、4枚にするためにもう一段のろくろを吊るっても、バランスが崩れやすい

(これは実験済みです)

最近スプリング式の織機を作っているらしい~と聞いて、キットを購入

購入でお世話になったのはさをりの森所沢

息子が古い織機を全て解体、きれいにして、オイルを塗って、

私達が使いやすいタリフ仕様に手を加えました

スプリング式の下開口(ろくろ式と同じシステム)で6本踏み木

まず、私が使い勝手などを確かめるために織ってみます

この時はしばらく前からやりたいと思っていたマフラーの試作

タイアップの替えられるので、織り易く具合がいいですね~

この織機についていたのが3羽/cmの筬だったので

5/cmの綾織りをこの筬で試してみました

筬に経糸を2本・2本・1本の順で通します(1cmの3羽に5本)

織っているときはこんな感じ。均一ではありませんが・・・

巻き取るくらいの位置に来ると、均一に広がっています

洗うと、もっと解らなくなります~

これは綾織りだから出来ることで、

4羽/cmの筬を使って2本・1本・2本・1本に通して6羽/cmの物は良く使います

(糸の種類と密度によっては出来ないこともあるでしょう)

タリフの教室で多く使っているアッシュフォードのテーブルルーム

綜絖が上に動く(上開口)のタイプなので、通常板杼が織り易いのですが

幅が広くなると長い板杼は使いにくい・・・

でも上開口の織機は下の経糸が緩みがちなので、

小さな船杼では途中で経糸の間から落ちてしまったり

経糸をすくってしまって、織りにくい というのは経験された方がも多いでしょう~

こんな使い方はいかがでしょう

これもさをりさんの小さな軽い船杼

車がついてなく、軽いので立てて飛ばします~

タリフにいろいろな船杼がありますが、これが使いやすく人気です

ちなみにろくろ式、下開口の場合は経糸がピンと張られ、

筬の下に経糸が当たって平になるので船杼が使い易いです

船杼のために管に糸を巻くときはなるべく固く巻きましょう

糸の出方が織りのスピードに関係していますよ~

先日販売を始めた赤のチェックのキットもご注文頂き有難うございます

27日までにご注文頂いたものは年内に発送致します~

チェックの魔法にかかった~

書店で『手織りのためのスコットランドチェック』の本を見つけられ

速攻でチェックの魔法にかかったFさん

持前の行動力ですぐ小さなリジットを手に入れ、次の日には糸を買いに工房に来られました 次に糸を買いに来られた時に持っていたバック

次に糸を買いに来られた時に持っていたバック

20cm幅のリジットで織った布を手縫いで作られていますそして見せて頂いた写真

窓にかかっているカーテンも手作りのオリジナル

毎日1つずつ本に出ているチェックデザインを参考に織ったそうです

チェックの魔法は強力ですね~教室が休みの月曜日

娘makikoが頼まれて生徒さん方にフェルトの講習をしていました

手織りだけでなく手仕事を楽しんでいらっしゃいます~

平織りのチェックと綾織のチェック

平織りしかできないけど、チェックを織りたいという方に

綾織り用に作ったキットも、織れます~ とご案内しています

グレンチェックタイプはそのままの本数で織ると

千鳥格子などの柄は出てきませんから

平織りにするときは、本数を半分にすると、同じような柄が出てきます

タリフの双糸の場合、綾織りで糸の密度は5本/cm

平織りにする場合は4本/cmなので、幅が広くなります

同じ糸の場合平織りは綾織りより密度を下げます

色のデザインは同じなのですが、やっぱり

平織りと綾織ではチェックの表情が少し違いますね

先日お会いしたイーゲルコットさんが教えて下さったのですが

平織りのチェックは和のテイスト

綾織りはタータンチェックのテイスト だそうです

そうだったのか~と納得!

私はチェックの着物地とかあまり見たことがないのでつながりませんでしたが

やっぱりタータンチェックは綾織りだなぁ~と思っていました

勿論本場でも平織りのタータンチェックはあるのですが

圧倒的に綾織りです~『手織りのためのスコットランドチェック』も引き続き好評です~

有難うございますオーバーショットの単発講習のリクエストを頂いたので

綾織りが出来る方向けに1日講習を企画したいと思っています~

嬉しい~

基本的に、月曜日は私の休みですが、必要に応じて工房に行きます

今日は父の病院への付添から帰ったところで、

午後糸を買いに来たいお客様から電話が有ったと連絡があり、工房へ行きました

1人目のお客様は、母の昔からの友人Tさん

私の織ったマフラーを最初に買ってくださった方です

先日出版した本の表紙になった赤いブランケットをご注文で織ったという方でもあります

先日お届けしたカシミヤのマフラーの事で工房に来てくださったのですが

そこで、本に出ているがま口バックが気になっているけれど・・・と言われ

手元にあった、バックが晴れて旅立ちました。

2人目のお客様は1ヶ月程前、本屋さんでチェックの本と出会ったのがきっかけで

直ぐリジット織機を買い、次の日には工房に糸を買いに来てくださったFさん

その時に買ってくださった糸でグレンチェックを織り、自分でバックを作って持っている!!

沢山の色を楽しみながら、チェックを織ってみたそうで、

その行動力に、知らず知らず引き込まれてしまいます~

(写真を撮りそびれて残念)

私は用事があったので、後を娘に頼んで途中で帰宅したのですが

私が帰った後の話を聞かせてくれました

と言うのは、前回お会いした時に

『織りに正しい間違いはない、自分が思っていた結果になったかを基準にするといい』とお話ししたそうです。

~色々なことを話すので自分では覚えていない~

チェックの本や講習の時にこの思いは貫かれているように意識していますが

このことをお友達に話したら、感動してくださったとか・・・

そうなんです

この頃自分に焦れるのは思った通りに暮らしていないからなんでしょう~

それくらいなら、ちょっと頑張れ!と思うのですが、直ぐ弱い自分にまけてしまいます~

目が良くなって服地を織りたくなって、経糸をかけました

綜絖通し、筬通しが前より早く出来るのは、やっぱり良く見えるからでしょうね

運転用の遠く用のメガネもできて、楽になりました~

布の仕上げ

1週間前の話になってしまいました

タリフのHPのリンクページでも紹介している布の仕上げ(整理)をしてくれる

八王子の工場(大恵さん)を訪ねました

持って行ったのは

Y.H.さんの服地 幅60cm位のスカート地

S.H.さんの8枚綜絖で織った布 お座布団カバーになる予定

Wさんの服地 幅70cm位、ハーフコートになる予定

A.M.さんは太い糸を2本引き揃えて詰めて織った、マット

それに私が織った服地、シングル幅1着分

Tartan & Tweedの本の表紙になったブランケット (起毛加工をしてもらう)

5月にスコットランドを訪れた折り、布の仕上げなどいろいろ見聞きしたあと

実際に洗ってくださる方と話してみたいことがあったので

いつもは宅配で送るのですが、今回は持参しました

大恵さんは、工場で生産されたものを仕上げをしているのですが

同時に個人の1点ものとして織られたものの仕上げも手掛けています

工場で生産する布のように、量も頻度も多いと仕上げの具合を把握して

同じ風合い仕上げることが出来るそうですが

私達みたいに、同じ糸を使ったとしても打ち込み、織り幅、全体の量など

全て異なる物を洗ってくださるので、

いつも同じ仕上げにすることは難しいそうです

こんな感じにしてほしいという見本を付けるのが

参考にしながら作業をしてくださるので助かるとのこと

自分で洗ってみたサンプルや以前仕上げてもらった布の切れ端などを

一緒に送って下さい~

しかしながら、縮絨など足すことはできても、引くことはできないので

ちょっとしたことで少し異なる風合いになることも有るとのこと・・・タリフで扱っている糸は全て油が付いている紡毛糸で

洗って油を落し、広がった毛がからんで(縮絨=フェルト化)して布になります

工業用の糸なので、ホームスパンの布のようにデリケートではありません

なので、工場できちんと油を落し、ほどほど縮絨した布に

きちんとプレスしてもらえる仕上げは、布の完成度を上げます

ちなみに縮絨するのは紡毛糸の特徴、厳密に言えば梳毛糸は縮絨しません

家庭では洗うのが大変な大物なども洗って頂けます

幅2枚をはぎ合わせたブランケットなど、糸の重さだけでも2㎏位

プレス無し竿干しでお願いしました

起毛加工もしてもらえますが、なんでもできるわけではありません

表紙に使った布は、デザインを沢山入れるために経糸の密度も高かったので

しっかり織れていて、起毛加工とプレスでつるっとした肌触り

ナデナデしていると気持ちがいい~

こんなバラバラな条件でも快く受けて下さるので、

現状を理解した上で依頼してくださいね

8枚綜絖 スタンバイ

工房を始めてからずっと4枚のろくろ式で使っていたコロニアル

Hさんが8枚綜絖の1090本を織ることになって

久々に8枚綜絖をセットしました

システムは天秤

私が8枚綜絖のサンプルを織って以来です~

平織りでチェックを織る

楽しかったスピニングパーティーから、あっという間に1週間

後片付けや持ち帰ったご注文の発送に追われた数日が過ぎ

日常に引き戻されて、徐々に気が緩み時間があれば、

ソファーに座りこみ、何でもないテレビを付けて、編み物三昧

編み物も、何になるというより、試してみたかったことを・・・・

今週前半講習の予約がなかったので、

久しぶりにグレンチェックマフラーを織って楽しんでいますチェックの本が出版されてしばらく経ち、ボチボチ糸の注文や問い合わせを頂きます

スピニングパーティーの会場にも、本屋さんで見つけた方が糸見に来られました

平織りで織っている方からの質問が多くありましたので、

ここでもお答えしておきましょう

本の始めの方に出ている、千鳥格子やグレンチェックなど

少ない本数を規則的に変えることで織りだすチェック柄は、

綾織りの本数を平織りでは経糸、緯糸ともに、半分の本数にして織って下さい

同じような効果のチェック柄を織ることが出来ます

タータンタイプは、そのままの本数でも、本数を半分にしても、

欲しいサイズや風合いに合わせて選んでください

同じ糸で織っても平織りの布は厚みやふくらみが少ないので

タリフの糸なら、2本取りで、経糸も緯糸も2~3/cmの密度で平織りにすると

ふっくらした風合いのものが織れます

1本どりの場合は4/cmです

綾織りでは細い2本のラインを入れたブロックの両脇が奇数の本数ですが

1本ずつ増やしても減らしても、欲しい幅に合わせて調整してください

綾織りの場合は1つのブロックを4の倍数にすることがポイントですが

平織りは関係がありませんから、デザインに合わせて本数を変えることもできます~

9月から新しいキットを作りました

ウェブショップでご覧いただけます

これは平織です

ウェブショップのトップページでは、スコットランドの美しい風景がご覧に慣れますので

一度訪ねてみて下さい~

最近のコメント▼