工房を始めて初めて1週間の休養を頂きました

1週間前、日曜の集まりの頃から不調でした

日曜は腰痛がひどくならないように薬を飲んでいたのが効いていたようで

夜になって熱を出してしまいました

高い熱では有りませんが、めったに出すことが無いので、出るとちょっときつい

それが引き金になったのか、溜まった疲れが緩んで出てきたようで・・・

今週の予約が1件だけだったので、思い切って今週は休みました

ホントに久しぶりに家に居る・・・

目覚ましをかけないで寝るのも、久しぶりでした

この年齢で、不調で寝込むと『休んで元気になれる』という単純な結果でありませんね

その前から疲れていたということも有ったけど、熱は下がったのに動けない~

動かさないでいた間に筋力が落ちてすぐ疲れる~

少しずつ戻ってきました

という訳で、3月14日のチェック講習のまとめの会とグアテマラの織のお話会の報告が遅くなりました

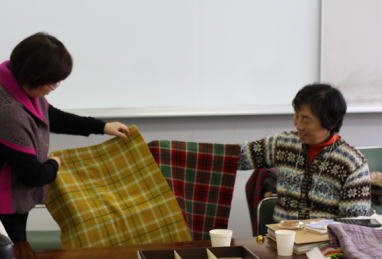

3回目の講習のテーマはタータンタイプのチェックデザイン

これは、マフラーのように本数が少ないものでは、複雑なチェックには出来ません

思いがけない色の組み合わせに、夫々のお人柄が出ているようです

ベストに仕立てて持って来られた方もあり、意見交換が楽しいひと時でした

(手前のポンチョは息子がすべて自分で作り上げた彼なりのこだわりの作品)

その後、4人が加わり中村靖子さんにグアテマラ旅行の話を聞きました

テーブルにところ狭しと広げられた様々の布

『まず自分で見て、触って、感想を聞かせて!』から始まりました

デジタルカメラから流れるグアテマラの小鳥の朝のさえずり・・・・

何も無いところに、でも心豊かに暮らしている人々が居ることを知りました

でも、ここに、文明が入り、お金を持つようになると、今豊かに残っている手仕事の数々が消えていってしまうことが心配だという彼女の言葉に、文化が良い様態で発達する難しさを感じます。

まだ知りたいことが沢山あるし、みなさん一緒に行きませんか?とお誘いがありました

やっぱり体調不良が影響していたのか、たいした写真を撮っていません

もう少し詳細をお伝えしたいのに書けないし、残念!

明日から仕事復帰、講習が始まります

単糸の糸見本発送の準備、2週間後の名古屋の講習会の準備、など活動開始です

ゆるゆる、自分の心と身体と向き合い相談しながら歩みを進めます~

旧ブログ

心地よい春

東京もやっと太陽が顔を出して春らしい陽気になりました

縮こまっていた身体を思い切り伸ばしたいですね

私は五十肩がまだ治りきっていないので、思い切り伸びが出来ません~

でも、暖かくなったのに

以外にこの時期体調を崩していらっしゃる方が多いです

花粉症の方々は気の毒・・・

先日届いた単糸を注文された分量に巻く作業が終わりました

その勢いで発送するぞ~ 早く区切りをつけたい~ と思ったのですが

これまで、少しずつ溜めていた疲れが一揆に出たか

ちょっと失速しました

発送は、月曜日になります~

待っていらっしゃる方々、すみません~

という訳で早起きして、昨晩するはずだった今日の準備をしています

糸が入荷しました

明日になると思っていたスコットランドからの糸が

今日のお昼過ぎ届きました

今まで在庫切れになっていたNo7の薄茶が入荷しました

そのほか、黒もぎりぎりになっていたし・・・

これで定番で販売しているものは、全色揃い、しばらくは大丈夫でしょう

でも、単糸は注文してくださった色が工場の在庫切れのため

当初の製造完了予定に合わせて待ってみましたが

結局その予定が延び延びになり、やむを得ずキャンセルさせて頂きました

工業用の糸で、通常の販売は産業ベースで行うところに

私のような、多種類少量の注文はとても面倒な仕事でしょう

なので、余り無理も言えません

単糸の糸巻きがあと数色、それと糸見本を終わらせて

私も、織りに集中したい・・・

3月14日(日)14:00~ 『ガテマラの織』お話会をします

話してくれるのは、先月グアテマラに旅行した中村靖子さん

手織り目線で集めてきた布の数々を持ってきてくださいます

興味がある方はお出かけください

場所は清瀬駅北口アイレック会議室 入り口の案内にはチェック講習会と書いてあります

チェック講習会のために糸も持って行きますので、見てみたい方もどうぞ

色を組み合わせればチェック?でも・・・

4月3日(土)4日(日)の2日間に名古屋で企画した

手織のためのチェックデザインの講習会は、

お世話役の努力に反して反応が無いまま日が過ぎました

でも、一生懸命努力して具体的にした企画を止めてしまうのはなんとも残念

お世話役と、スエーデン在住の彼女の友人の熱意に答えて

お世話役のお宅を会場にこじんまりとした講習会をすることになりました

チェックが好きという方は多いのに、何で反応が無かったかいろいろ考えてみました

好きな色を組み合わせればチェックを織れるというのも確かです

が・・・

興味が無いわけではなさそうなのに、受講に至らなかった要因は2つだと思います

1つ目は、糸

スコットランド製のこの糸で織ったチェックは、他の糸で織ったチェックとちょっと違います

毛染め(羊毛の状態で染める)の多色を混ぜて1つの色を作っているので

隣に持ってくる色によって、ひとつの色が違って見えます

単色でもきれいですが、他の色を隣に持ってくることで、その色がもっと映えます

2つ目はスコットランドチェックは伝統、法則があり

それを踏まえてデザインすると、スッキリ見栄えのするチェックになります

常々私が感じ、そして今度のお世話役が感じた

『チェックに2日間の講習をするような内容があるの???』というリアクションは

この2つのことをご存知ない方々の反応のような気がします

それは悪いことではありませんから、

気長にチェックの楽しみを広げて行きたいとおもいます

昨年スコットランドに行った折に手に入れた

『子供のためのスコットランドの歴史』の本を読んで

スコットランドの14世紀初頭のヒーロー、ウィリアム ウォレスを映画にした

ブレイブハートを見て、それからスコットランドの歴史に関する日本語の本を2冊読みました

ブレーブハートもそうだけれど、ずっと続く戦いばかり・・・・

殺戮を娯楽としていたり、血の気が多い人種らしく、平和な時代はほとんど無い

そんな中、産業革命と時をほぼ同じく、人々が戦いから豊かさを求める傾向を強め

毛織物産業も盛んになってきたようです

そんな時期にアーカート渓谷の領主さんが自分の領地に属したチェックが欲しいとデザインしたのがその後世界中で有名になるグレンチェック 1840年代のことです

タータンもエステートツイードも発達したのは割りに近年になってのこと

エステートツイードを調べたいと思ったら、結局タータンとかかわりが多いようです

そんな私が調べて納得した説をまとめてみたいとおもいます

一両日中に第2弾の糸がスコットランドから届きます

今回は在庫が無い色をいくつかキャンセルさせて頂きました

今、単糸の糸見本を一生懸命作っています

もう少しお待ちくださいね

ブログ村に登録しました

他の方のブログを読ませて頂いていたら

日本ブログ村なるものが有るのを知りました

もっと沢山の人にスコットランドの糸の良さを知って頂きたく

思い切って、登録しました

こんな時代の暮しを覗いてみた~い

これからも応援よろしくお願いいたします

グアテマラのお話会

月曜日にちょっとお知らせしたグアテマラの話を聞く会のお知らせです

先日3回目が終わったチェック講習会ですが

3回目の課題タータンタイプの作品を持って集まる日が決まり

会場を確保していました

その後の時間を使って、中村靖子さんに

グアテマラで手織り目線で見てきたことを話して頂きます

持ち帰った布も沢山見せてもらいました

木の棒だけで、どうしてこれだけ複雑な模様を織り上げるのか

刺繍とも見える柄が、織られた物というのは驚きでした

その一つ一つの布にこめられた彼女の思いは、布の数以上

社会情勢から、布の背後にある人々の暮らし

今の日本にはなくなってしまった何かがある国

興味がある方はどなたでもどうぞお出かけください

日時 3月14日(日)14時から

場所 西武池袋線 清瀬駅北口 りそな銀行が入っているビルの4階

改札を出て左、駅を出て右手の階段を下り、バス停の先の正面にある

男女参画センターアイレック会議室

(入り口の表記はチェック講習会)

参加無料

気軽にお出かけください

ゆっくりですが・・・

いつも追われているようですが

昨年の決算が出来て、確定申告も税務署に郵送しました

余り記入する項目がないので、どうにか自分でしています

決算が出来たので、ずいぶん待たせてしまった帽子のやり直しに取り組みました

ずいぶんん長い間待って頂きました

縫ってからアイロンをかけるときに伸びでしまって

型紙とはずいぶん尖がってしまっ手、どうしても形が悪い

残っている布でやっともう1つ取れたので、丁寧に伸びないように注意して

やっと思ったような形に出来ました

2・3日中に取りに来てくれるそうです

気に入ってくれるといいな~

1つ軽くなったところで、今日は月1回のレッスンを受けに行きました

8枚綜絖の組織をStudio Tessileの中村靖子さんに習っています

織り始めて2回目、平織りベースのパターンを織っています

バリエーションが沢山あるのでそれを順序良く織っていきます

自分で織っているものとタイプが違うので、たのしいですね

教える立場から教えてもらう立場になる貴重な時間でした

この中村さんが最近グアテマラに織を見に行かれました

今日は持って帰った布の数々を見せながら沢山話を聞かせてもらいました

織の技術はもちろんのこと、その背後にある人々の暮し

歴史も大きく関わるグアテマラの手織り事情

もっとみんなに聞いてもらいた~い

という訳で、報告会をしてもらいましょう

詳細は明日か明後日・・・

服地の仕上げ

春のような天気になりました

寒い間縮こまっていた身体が、伸びた~いとうずいてきますね

今日は講習の予約がなく、車でお出かけしてきました

服地の仕上げを工場に出してしてもらっていますが

工場長さんに直接聞いてみたいことがあり、織り上がった服地を送らずに置いてありました

それを持って行った先は、八王子織物工業組合

初めてスコットランド製の毛糸で織った服地の仕上げをお願いした時は

スコットランドの工場で教えてもらったことや、自分で服地の仕上げをした時の事を

詳しくお話して、引き受けてもらいました

糸の販売を始めたこともお話してあったので

『タリフさんの糸を使って織った様な服地の依頼が増えてますよ』といわれました

うれしいですねぇ

仕上げの依頼をする時の注意を受けました

タリフで販売しているスコットランド製の糸は、日本製に比べ油が沢山ついています

日本製なら特別油を落とす洗いは必要なく、縮絨工程から始めるそうですが

スコットランド製の糸で織ったものは、油を落とすための洗いが必要です

工場のほうでも気をつけてはいるけれど、気がつかずに油が残ってしまうことが有るそうです

一度縮絨にかけてからもう一度洗って油を落とさなければならないということは

縮絨し過ぎてしまうことになります

なので、スコットランド製の糸を使って織ったものであることと

布の使用目的を明記して仕上げの依頼をしてください

仕上げをしてもらえるサイズですが、この工場は割りに細かい作業に慣れているということで

幅は30cm以上、長さ2m以上とのこと

少量の仕上げのために大きな機械を40分もかけて暖めることはできない

他のものが溜まってきてから作業をすることもあるので

時間に余裕がほしいということでした

もちろん個人でも受けてくれますが、なるべく沢山まとまるといいですね

ビニールの袋に入れて保管していたら油のにおいが出てきたという苦情があったそうですが

それは、糸についていた油が落ちきっていなかったか、又ウール特有のにおいだったか・・・

一度洗って油のにおいが取れていないようなら、ドライクリーニングに出してください

油と油でよく落ちるようです

今日聞きたかったことは、スコットランドの工場で同じ糸で織った服地の仕上げとどう違うかですが

やはりプレスでした

服地の仕上げで家庭で出来ないのは高温のプレスですが

大きな機械で圧力をかけてプレスをすると表面が滑らかな仕上がりになりますね

そのためのいくつかの機械がありました

広い工場にあるいくつもの大型機械、動いているのはわずかでした

仕事も減ってきているそうで、何とかこの工場にもがんばってほしいと思います

それにしても、素人相手の面倒な作業をしてくださるので感謝です

社会情勢が私の周りでも・・・

私が学生のころからずっと愛用してきた御茶ノ水の黒岩スリッパが昨年秋に弊店したそうです

ちょっと値段が高いのですがフェルト底と大きなサイズがあるのでとっても良かったのに・・・

そして父が車に乗り始めてからずっと行っていたガソリンスタンド

そこも、2月末で廃業だそうです

溜まったポイントで最後のワックス洗車をして来ました

なんだかあるのが当たり前になっているお店がなくなるのは、さみしい

それと一緒に長く培ってきた技術が消えていくことも多く、残念です

かれこれ1年、心の隅っこに何か重たいものがずっとあります

その正体が見えず、でも無くならず、様々な折に人に話しても見えてこない

それがちょっとしたことで判りました

何が原因でそんなに重かったのか・・・

多分重さは変わらないでしょう

でも姿が見えるようになったので、少し楽になりました

身体のチェック

昨日は、春に受けようと思いながら先延ばしになっていた日帰り人間ドックに行ってきました

次々番号で呼ばれて様々な検査するのですが

検査をしてくれる保健婦さんには、本当に関心しました

何人もの人たちに、同じ説明を丁寧に、繰り返し繰り返し・・・・

受ける人にすれば、初めてだったり1年ぶりだったり

その一人ひとりに合わせての対応は、頭が下がる思いでした

その割りに唯一人の手と頭を必要とする診察してくれた先生は

いかにも「バイトに来ています」という感じのお医者さん

形式的な診察でした

まあ問題ないからなのかなぁ

一番気が重かったのが胃カメラでしたが

喉の麻酔で、とろ~ん となり

横になって静脈麻酔注射であっという間に眠ってしまい

先生の顔も見ず、入れたのも出したのも知らない・・・

他の人より少し長く休ませてもらい

なんとも気楽な検査に終わりました

家に帰ってからもまだ麻酔が切れず、しっかりお昼寝して

身体が休まりました 気持ちよかった~

結果が出るのは3週間後

国民健康保険が助をしてくれのをご存知ですか?

残りは、『あなたは大黒柱だから』と父が援助してくれることになりました

みなさんも健康診断受けてくださいね

チェック講習会終了、そして・・・

1週間前の日曜日は、チェック講習会の最終回でした

前回の課題はグレンタイプのデザイン

みなさんの作品が集まりました

それぞれが好きな色を組み合わせて、自分らしいチェックが織れました

3回目の課題は、タータンタイプのデザインでした

タータンはスコットランドの北部、

イングランドの影響が受けにくいハイランドで発達しました

ある本によると、始めはその地にいた《みすぼらしい羊》の毛を洗わずに

毛先をそろえて梳毛糸に紡ぎ、染めて織られていたそうです。

みすぼらしい羊・・・原種に近いソイという羊がもともとハイランドにいたということですから、

毛は細く短い、部位の差もあり、1頭から取れる羊毛も少ない、

そんな毛を、もちろん手紡ぎにしたのでしょう。

時代からするとフライヤー付の紡ぎ車ではないでしょうから多分スピンドルで・・・・

途方もない様な時間と手間をかけて細い細い梳毛糸を紡ぎ、

糸染めしてタータンを織ったのでしょう。だからタータンの糸は無地です。

正式にタータンというのは、タータンとして規定を満たして登録が出来た物を指します

日本で、一般にスコットランドチェックを総称してタータンチェックと呼ぶことが多いですね

千鳥格子やグレンチェックの様に細かく色が混ざるチェックに対して

大き目の無地の四角があるタイプをボックスチェック、

またはタータンタイプチェックと呼ばれています

アンダーチェックとオーバーチェックの組み合わせですが

色を加えていくことで、どんどん複雑なチェックになります

でも手織にするには縦糸の本数が限られているために

余り複雑にすることが出来ませんがバリエーションから組み合わせで

いろいろな作品が織りあがるでしょう

終わり近くに第1回の講習会に参加されたKさんがタータンタイプの作品を持って来てくださいました

1ヵ月後にタータンタイプの作品を持って集まることにしました

この講習会から得た事が沢山ありました

長くチェックばかり織ってきて、工房でもチェックを中心に講習しているので

1つずつ組み立てていく基本と応用は当たり前になっていますが

初めてチェックを織る方にどのような講習内容が良いのか・・・

手織のためのチェックデザインについてテキストを作りたいと思っているので

その内容も、これからの講習もまだまだ試行錯誤がつづきます

考えの整理がつかないまま、気になっていた昨年の決算に取り掛かりました

溜めずにパソコン入力すれば簡単なのに、時間がたつと益々時間がかかりました

どんどん複雑になっていく帳簿に、でも、みなさんが応援してくださることに

沢山力をいただいています

洗うと膨らむこの糸、織ってから洗うと切ってもほつれない布になるこの糸

それが好きで、沢山の人に楽しんでもらいたい・・・

そう思って続けています

これからも応援よろしくお願いいたします

最近のコメント▼