ふと気が付けば、3月も半ば 何も書かずに過ぎてしまいました

今日は珍しく教室の予約が無く、自分のことが出来る・・・

比較的頭が働く午前中に、スコットランドツアー関連で、英語のメールをいくつか書き

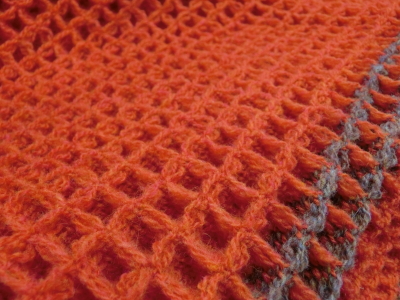

午後は、時間がかかっていたカシミアのストールを織りあげました 次は服地の経糸をかけようと準備していたのに、2枚目のストールが半分織れたところで、

次は服地の経糸をかけようと準備していたのに、2枚目のストールが半分織れたところで、

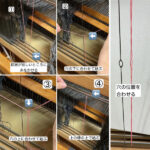

織機の不具合発見!

私の所に来てそろそろ10年位の中古の織機

殆どいつも糸がかかっていました

というわけで、ちょっとお休みをあげて、メンテナンスをしてもらいましょう~

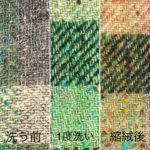

もう一つは10月末からKさんが織っていた服地

スカートと短めのコートを作りたいと80cm幅6mを織りあげました

緯糸がたるんで入っていたところが沢山あり、織りあがってから直しが大変でした

それも全部終わって、これから工場に送って洗ってもらいます

スコットランドツアーは、現地と具体的なプランを連絡していますが

ちょっとした手仕事と紡ぐ人たちとの交流が出来そうです~

最近のコメント▼