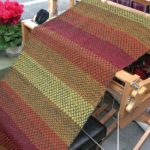

グラデーションの色でクラックルを織り始めているTさんが

続けて織りに来られました

経糸の色、綜絖の通し方、織り方+色の組み合わせ

これらの要素が模様を出すのですが

織る時に変わる組み合わせ、織り方がとっても複雑❗️

糸屋なので糸の色はたくさんあります

これを見て他の生徒さんもやりたくなっています

クラックル流行りは、秋に続きそうです

最近の流行りはクラックル

地方に越した生徒さんがヤノフ村の絵織物の1日講習に来られた時に

クラックルを織ってみたいと希望され

時間が無かったので、テキストと糸を用意して送りました

経糸をチェビオット、模様の太い糸をラムウールの双糸という組み合わせの

バッグ用の布です

その話を聞いた工房の生徒さんもやってみたいと挑戦!

2人の布が織り上がりました

上の2点は元生徒のWさん

家のロクロ式織り機で織ったヤノフ村の作品も上手に織れていますね

下の黄色いのは、Mさん

ペダルの踏み間違いが無いように随分気をつけていました

クラックルは、4つのブロックの組み合わせだけなのですが

1 ブロックに使う3色の組み合わせで、実に様々な模様を作り出すことができます

今、もう1人グラデーションを入れて大作に挑戦している方がいます

私は自分で織ったことは無いのですが、

皆さんが次々と試して下さるので、とっても楽しいです

まだ新工房のリフォーム工事が始まらず、大丈夫かだいぶ気になってきましたが

8月中にできないとも言われていないので

来週水曜日に教室が終わったら、引っ越し準備を始めます

出来るだけウェブショップのご注文に対応いたしますが

8月にしばらくお休みをいただくことになりそうです

ご迷惑をおかけししますが、よろしくお願いいたします

決まり次第お知らせ致します

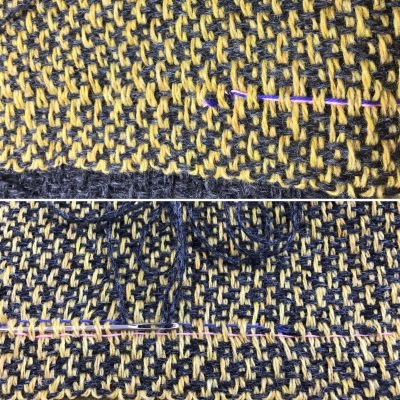

織り間違いはチクチク直します

織り上がって必ずするのが、織り間違いが無いかのチェックです

ペダルの踏み間違いや、経糸をすくっていたりしていることがあります

時に、経糸の通し間違いが見つかることも…

生徒さんも一緒に直す作業をしますが

慣れないと、どう直したら良いのか解らない場合が多く

私がお手伝いします

先月末から、その直し作業が続いていました

手元に明るいスタンドを置いて、大きく見えるメガネをかけて

ひたすらチクチク…

自分で織った物もまさかの通し間違いが3ヶ所見つかりました

1、2、3、4 と通さなければならないのに4、3、2、1 に通していました

しかも見つけたのが、洗いから戻ってきてから…

時間をかけて全部直しました

もう一つ通し間違い

Seedの通しを、なるべくチクチクを少なくするために

2色の綿糸を通して間にチクチクして直しました

どうしても緩みが少なくなるので、今は直したところが目立っていますが

洗うとほとんどわからなくなります

この作業、嫌いじゃない… どちらかというと楽しいのですが

今回はチクチクやりすぎて右手の親指の付け根が痛くなりました

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

昨日は月1回のbaru先生の紡ぎとニットの日

紡ぎはお休みの方があり1人でしたが

ニットの方々も午前中から混ざって、織りに来た方もあり

なかなか賑やかな工房でした

終わる頃にTessile のYさん、生徒さんのTさんが来て

baru先生、M と5人で遅くまで、糸紡ぎや羊の話に盛り上がりました

疑問や知りたいことをしつこくあれこれ考え続ける仲間です〜

母と同じ…

この頃iPadで写真を撮るので、どうもパソコンへ移動する

やりやすい方法が覚えられない

そこで、iPadからの投稿を試してみることにしました

両親の物を片付けている中で

滅多に開けない物入れからプロパンガスの小さなボンベが2つ出てきました

買った時に付けられて購入店の札が付いて、そのお店で引き取ってもらいました

お店で事情を話していたら、奥から社長さんが出てこられて

「何処から?」住所と名前を言うと、いきなり「そっくりだねぇ…」

両親とは、家があまり無い時代のお付き合い

私が母そっくりだと、久しぶりに言われました

そうです、母ほど、芯が通っていませんが

考えること、話すこと、やること… 年齢とともに益々似てきます

手仕事はしたいけど、考えながらするだけの余裕が無く

夕食後など、母が編んでいたホームカバーを編んでいます

ナイロン入りの中細毛糸に解いた糸など4本取りで

母は解いた糸の再生のためにたくさん編んでいました

私も母の残したナイロン入りの糸が無くなるまで…

夕食後、食器も片付けず、テレビを見ながら

時に、父の話を聞きながら編んでいた母を思い出します

教室の作品

久しぶりに最近の教室の作品紹介です

現在教室に通われている中で一番長いKさん

初めての8枚綜絖に挑戦しました

初めては解り易い組織がやりたいというご希望で

8枚綜絖の本からダマスクをおすすめしました

打ち込みが揃わなかったり、経糸を拾ってしまったり、柄を間違えたり

気が付く度に丁寧にほどいてやり直しながら楽しまれました

途中から、幅出しのために伸子を使い始めて織りやすくなりました

が、織っているところの柄が見えずにリピートの間違いに気が付きませんでした

それでも、機から外した時は居た人たちから歓声が・・・・

時間をかけた大作の完成は、達成感が大きいですね

これから糸飛びなどを直して洗います夏に向かっているのですが、マフラーの体験講習がお二人続きました

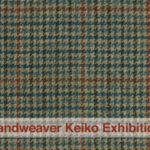

他でも手織りを経験しているMさん

手織り経験者は必ずしも体験講習で決まったことをする必要はないのですが

ご本人の希望で、千鳥格子のマフラーを織られました

タリフの糸は初めて

洗った時の変化に感激されました

写真の右は練習に織ったサンプル、洗ってありません

写真を忘れたのですが、もう一人は手織り初めての若い方

同じことの繰り返し作業が楽しいというだけあって

初めて織ったとは思えないきれいに揃った千鳥格子のマフラーが出来上がりました

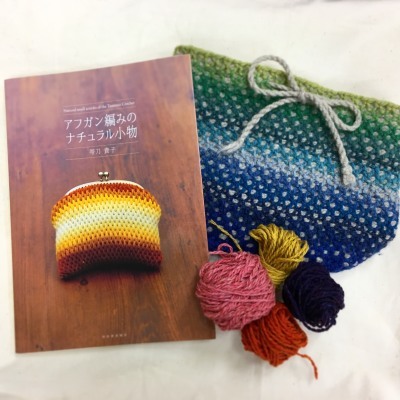

そして、昨日はオープン工房

アフガン編みを始め、編んだり、チクチク縫ったり

3人の方がタリフの糸で手仕事を楽しんでくださいました

1っ歩進みました

自分の記事を書くのは本当に久しぶりです

ブログの更新がされないなぁ~と思っていたら

フェイスブックやインスタグラムを始めていた・・・という方もあるのですが

私は登録してあるものの、何もしていません~

この間、時間とエネルギーが要る大仕事を進めていました

住む人が居なくなった、両親の家の片付けです

大きなリビングが中心にある比較的広い家なので

そこに手織工房タリフを持ってきたいと、片付けました

引っ越したことが無い両親は、その前の代からの物も多くあり

でも、骨董のような価値があるものは多分無く・・・

誰かに使ってもらえるならと、信頼できる遺品整理屋さんに託すことにしました

通常の生活用品などまだ使えるものは、福祉関係のリサイクルショップへ

まだ着れる衣類やタオルなどは生徒さんのお世話で、介護施設で働く方へ

(入所されている方で家族が来ない方に利用してくださるそうです)

着物は2代前(母は若い時に和服を着ただけ)からのもの?

手仕事が好きだっただけあって、洗い張りから戻ってきたまま物が多い・・・

裂き織りに使えそうなものや気になる物を残したり

興味がある生徒さんたちに・・・

今回片づけたのは1階部分、手放す決心がつかなかったものは2階に移動

父方の祖母が残したものも含め、まだかなり残っています

私たち兄妹の残していったものなどもあります

家系に関わるものは兄が整理を引き受けてくれているので

これらを次の代に残さずに片付けなければ・・・

大変な作業ですが、両親を身近に感じる感謝の時でした

祖父母、両親の生きた様子を思い出し、過ぎ去らせていく作業でした

まわりに介護中の方が多くいらっしゃいます

決まったルールも結果も無いので、その時々を一生懸命するしかない・・・

でも、自分を無くすまで頑張る必要はありません~

誰でも、他人のお世話にならなくては命は終えられないし

介護される方は我慢することばかりの時を過ごさなければ終わらない・・・

そんなことを教えてくれた母の介護でした

みなさん ご慈愛ください写真右下は40年前にリフォーム以来初めて空っぽになったリビング

これから工房にするためのリフォームをして8月に移転したいと計画しています

そのため8月は教室をお休みします

webshopからのお知らせ

ウェブショップでのお買い物でクレジットカードをご利用頂けるようになりました

詳しくはこちらをご覧ください

「手織りのためのスコットランドチェック」は出版社で在庫が無くなり

私たちの手元にも無くなり、今は、一部のお店に残っているだけになりました

再版の予定はありませんが、改定版はあるかも????

まだ決まりませんが、希望を持って準備を始めています~

鳥丸知子講演 「⼈人はいかにして“織り”を⼿手に⼊入れたか?

スコットランドチェックの本の編集者Sさんからこんなお知らせが届きました

滅多にないチャンスですね

予想外に色々なことが重なり、

一番苦手な言葉にする作業が後回しになっています~

糸に触っている時が一番ほっとしますね

オープン工房のお知らせ

手織工房タリフのKnitオープン工房

日時 6月23日(日) 10:00~16:30

手織工房タリフ

参加予約不要・飛び入り歓迎

手織工房タリフのお休みをスタッフmakikoが使わせてもらってKnitオープン工房をします。

見学だけもOK、タリフの糸で手仕事をしてみたいという方や

手紡ぎをしたいという方も歓迎です。

また、10:00~アフガン編みをやってみたいというメンバーと

帯刀貴子さんのご本を教本にアフガン編みでコースターやポーチを編みます。

興味のある方は、アフガン10号針(クロバー)もしくは

3号5号の両端にフックのある中心が滑らかなかぎ針をお持ちください。

糸はタリフのブランケット用の糸を別料金で使っていただけます。

お手持ちの糸でも並太、2~2.8番手くらいの手紡ぎ糸でも可能です。

会場費として500円(見学だけは無料)お願いいたします。

お茶のセルフサービス付きです(^^)

もし、アフガン編みをきちんと習いたい方がいらっしゃいましたら、

毎月第2水曜日(6/12)の帯刀先生がタリフでなさっているニットの会にいらしてください。

先生が優しく教えてくださいます。

*そちらは事前にタリフか帯刀先生へご連絡ください*

お問い合わせは手織工房タリフ

又はmakikoの sanbonge.m☆gmail.com までお気軽にご連絡ください。

同時に手織りに関するミニ机上講習(30分500円)も承ります

ご希望時間をお申し込み、講習内容をお知らせください

(内容によっては講習料の変更があります)

ひつじメジャー講習のお知らせ

山形県産のサフォークと北海道白糠産のサフォークmixの手紡ぎ糸で編み上げる、ひつじのメジャー。しっぽを引っ張るとメジャーが出てきます。

*輪編みが基本の形ですが、平らに編んでもできます。また長時間は無理という方、3時間ほどでの提案もあります*

申し込みはsanbonge.m☆gmail.comにメールを題名を「ひつじのメジャー」でお願いいたします。

~このひつじメジャー、Mのひつじ仲間とタリフの生徒さんの間で大人気ですよ~ by Turriff

紫陽花の季節

一機に季節が進んで夏のようですね

そんな中、我が家の紫陽花が咲きはじめました

いつも、他の紫陽花よりかなり早く咲き始めます

肥料などをあげていないので、花が小さくなってきたようです

朝から日差しが暑い今日は、花も葉もしんなりしています

こんな色合いでチェックを織りたいなぁ~と毎年思います

最近のコメント▼